«Вряд ли чат-бот может перенять функцию „свободно творить“»: как ИИ меняет высшее образование

Если пару лет назад всех удивил бы диплом, написанный с помощью ChatGPT, то сегодня студенты повсеместно используют нейросети в учебе.

Чтобы понять, где нейросети помогают, где мешают, каким будет будущее образование, не останутся ли студенты без работы, поговорили с Анной Корчак, сотрудником Международной лаборатории проектирования и исследований в онлайн-обучении, которая входит в НИУ ВШЭ. Там команда экспертов со всего мира, например из Арабских Эмиратов, Гонконга, Южной Кореи и Австралии, исследует образовательные технологии.

Под нейросетями, ИИ в материале подразумеваем генеративные сервисы вроде ChatGPT.

ИИ и высшее образование

Прошлое — как студенты и преподаватели встретили нейросети

Я преподаю давно и застала появление чат-ботов в образовательном процессе. Думаю, отчасти причина их успеха как раз в том, что они быстро попали в студенческую среду. Если коротко, студенты приняли ИИ на ура, преподаватели — с большей настороженностью.

Как студенты встретили ИИ. Очень позитивно. Интерактивность, видимость того, что нейросеть производит новое и может все, наложились на базовое желание избегать дискомфорта во время учебы. Тогда как знание растет только через неудобство, усилие. На месте этого противоречия и возникает пространство для наших исследований.

Представим студента — у него много заданий, в частности письменных. Когнитивного пространства, сил на все не хватает. Тут появляется чат-бот, которому можно дать задачу по любому предмету — и получить какой-никакой ответ. Скорее всего, студент так и поступит, чтобы «освободить время» и разгрузить голову.

Отсюда возник вопрос, который очень волнует исследователей. Какая истинная роль у этой технологии — это инструмент, преподаватель, партнер по команде? Такая неопределенность формирует потребность в новых практиках. Например, от преподавателей нужны, возможно, новые подходы к проектированию курсов, программ, форматов работы и методов оценивания. Об этом расскажу в конце.

Как преподаватели встретили ИИ. Преподаватели отнеслись к ИИ настороженнее, чем студенты. Их интересовала этика использования и вопросы оценки, например какой вклад ИИ внес в задание, выполненное студентом, что же именно оценивать таком случае. Это видно по сравнительным исследованиям 2023 года, спустя некоторое время после появления ChatGPT.

Когда преподаватели в аудиториях пригляделись к повседневным вызовам, возникли новые вопросы, связанные с усвоением знаний, ролью ИИ в учебном процессе — где он помогает, а где мешает. Их решают сейчас. Настороженность — это хорошо, она двигает нас в сторону контроля, осознанного применения чат-ботов в учебном процессе.

Настоящее — польза и опасность ИИ в образовании

Чтобы понять, как обстоит дело, представим, что ИИ это какая-то сущность, которая сидит рядом со студентом. Она похожа на его же одногруппника или преподавателя. Когда ученик выполняет работу, он обращается за помощью к этой сущности, формулирует запрос.

Студент видит: эта сущность может если не все, то многое. Его не особо волнует вопрос развития собственных навыков в долгосрочной перспективе, к тому же у ИИ нет воли, чтобы сопротивляться неоднозначным просьбам. Он будет делать то, что скажут, в отличие, например, от сокурсника. Что будет в этом случае? Научится ли студент чему-то?

Здесь удобно разделить способы применения ИИ на технические и концептуальные:

- Технические — исправление ошибок, оформление списков литературы и подобные задачи, которые можно сделать по инструкции.

- Концептуальные — грубо говоря, это абстрактные задачи, придумывание нового. Здесь инструкции нет .

Разберем их отдельно — и поймем, где ИИ полезен, а где мешает развитию.

ИИ в технических задачах. Во время учебы студенты оформляют библиографию, подбивают источники, переводят, форматируют, исправляют ошибки. Такие технические задачи не особо что-то развивают, но занимают определенное ментальное пространство, требуют внимания, ресурса.

Чем больше таких задач, тем меньше остается заряда, чтобы придумывать идеи, выстраивать аргументы, наполнять их содержанием и так далее. Словом, меньше сил решать абстрактные, сложные задачи.

Мы выяснили, что использование ИИ для решения технических задач не связано с образовательными результатами: отличники не будут учиться хуже, троечники — лучше. Зато высвобождается ментальное пространство для заданий сложнее.

ИИ в концептуальных задачах. Относительно сложных, абстрактных задач использование ИИ вызывает больше вопросов: к чему оно приводит, какое количество абстрактного можно отдать ИИ.

Чтобы разобраться, погрузимся в теорию, а именно в конструктивизм Льва Выготского, советского психолога. В общих чертах основная позиция конструктивизма состоит в том, что знание не усваивается пассивно, а конструируется во взаимодействии со средой, культурой, обществом.

Выготский делил учебные задачи на три типа:

- Ученик может выполнить их самостоятельно.

- Может выполнить с чьей-то помощью, под чьим-то руководством.

- Не под силу ученику.

Первый и третий тип ничему не учат: они слишком легкие или слишком сложные.

Например, первоклассник вряд ли решит сложную задачу по физике за 11 класс, у него просто нет необходимых знаний. А вот в 11 классе, когда он пройдет материал, задача уже не будет представлять сложности и не принесет пользы.

Стало быть, люди учатся, когда задача немного сложнее, чем им по силам, и кто-то им грамотно помогает. Такая поддержка по-научному называется «скаффолдинг». Когда мы чему-то научились, задача переходит из второго типа в первый, мы можем выполнить ее самостоятельно. Область перехода Выготский назвал зоной ближайшего развития. Это пространство, где студент прилагает определенные усилия, чтобы приобрести навык.

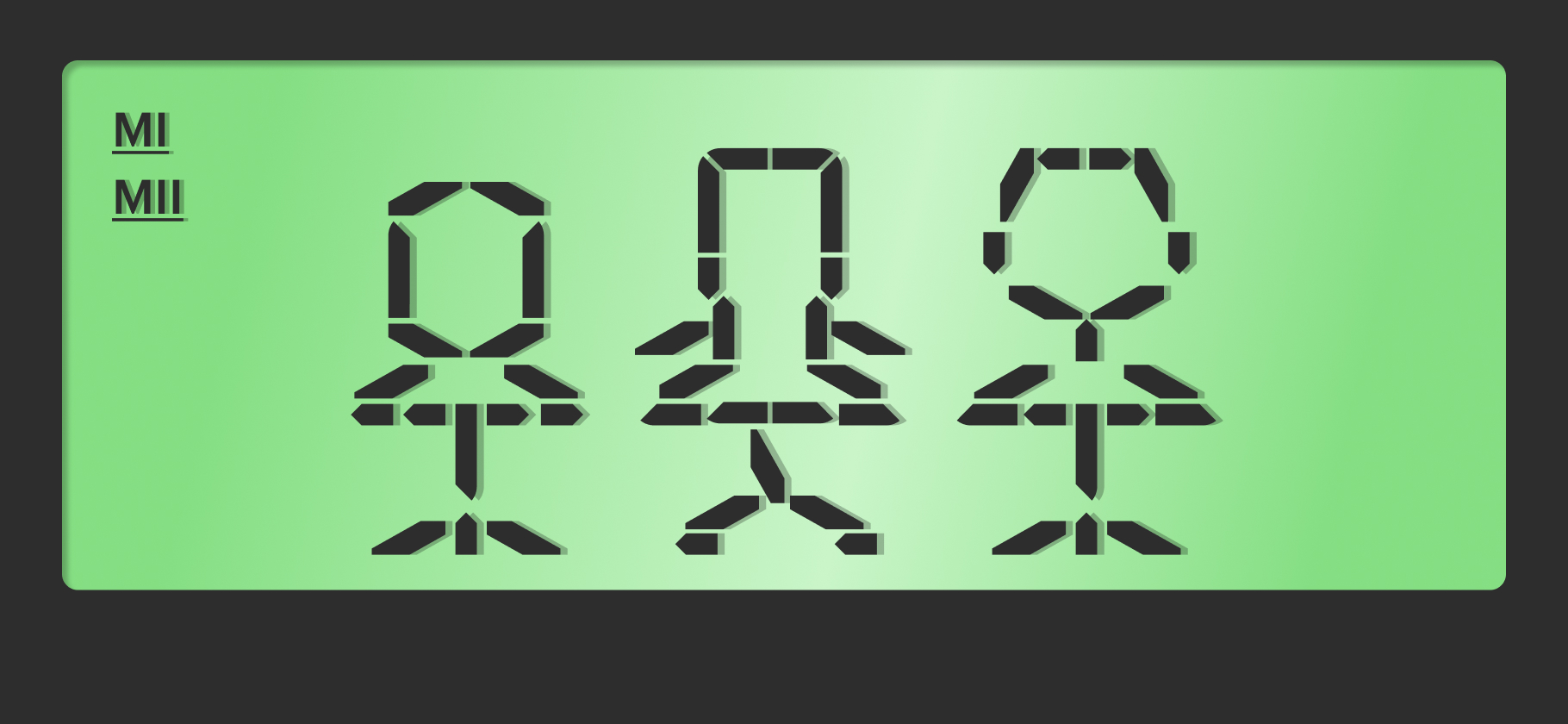

Поддержка от учителя или нейросети направлена именно на зону ближайшего развития. Она помогает студенту при совершении определенной части усилий, но часть он все равно должен выполнить сам. Постепенно поддержка сокращается, и ученик может выполнить задачу самостоятельно. Процесс можно представить на схеме.

Белое пространство — поле задачи. Голубое поле — пространство усилий: работа, которую нужно совершить, чтобы перейти от текущего уровня навыков к целевому.

Внутри голубой зоны есть две подзоны:

- Пространство личных усилий — это «минимум страданий», которые нужно пережить, чтобы знания приросли.

- Пространство усилий, совершаемых с поддержкой, или скаффолдингом. Он обозначает поддержку того, кто знает больше, чем ученик: преподавателя, однокурсника, ИИ.

С нейросетями под рукой у студентов возникает соблазн нарушить традиционный баланс внутри пространства усилий: когда доля личных усилий больше зоны скаффолдинга. Такой соблазн часто перерастает в действие — передать ИИ решение задачи целиком.

Когда ученик просит сделать ИИ все от начала до конца, зона скаффолдинга разрастается и перекрывает пространство усилий. Фактически у студента не остается места для самостоятельной работы, которую обязательно нужно сделать. Начинается копипаст, и студент не учится, потому что не прилагает усилий.

Излишняя поддержка в абстрактных задачах, связанных с реальным обучением, — опасная территория. Она не дает учиться.

Вместе с тем видимость образования остается, потому что студентам кажется, что нейросети создают нечто новое и более-менее качественное. Но на деле получается стандартный результат, который уже существует.

Ничего нового генеративный ИИ не производит, не дает инсайтов, научных прорывов. Более того, с научно-технической точки зрения от него этого и не ждут. Это просто трансформер огромного количества языковых данных. Но у студентов все равно создается видимость новизны.

Недавно мы исследовали, как студенты пользуются ИИ для генерирования идей и структуры для письменных заданий . В частности, смотрели, как этот факт связан — или не связан — с результатом, самой письменной работой. Выяснили, что практически все преподаватели и эксперты посредственно оценивают работы, в которых лежат идеи, сгенерированные ИИ.

Еще одно исследование возможностей чат-ботов сравнивало их успеваемость с результатами студентов на тестах по разным предметам. Ключевой вывод — хотя чат-бот способен выполнить задачу, пройти тест, его уровень соответствует троечнику. Такой итог иллюстрирует недостаточную креативность ИИ, неспособность к глубокой проработке материала.

Словом, полное перекладывание заданий на ИИ по эффекту похоже на списывание — причем списывание у не очень способного одногруппника. Студент не учится, а копирует посредственный ответ.

Тем не менее чат-бот оказался ценным инструментом для другой цели. Его главная польза — в интерактивности: он выступает как стимул, который раскачивает мышление человека или группы, побуждает к обсуждению и поиску совместных идей и решений. ИИ помогает преодолеть ступор, начать генерировать собственные оригинальные идеи, катализирует творческий процесс.

ИИ также может мотивировать и поддерживать. Если в обычных условиях ученик не доделал бы работу, с поддержкой нейросети у него получится. Обычно при первых трудностях велика вероятность, что у студента быстро кончится запал. ИИ помогает закончить работу над задачей. Также он дает возможность «слабым» студентам, которые были выключены из группы, хоть как-то включиться в работу.

Но здесь появляется желание отдать нейросети все от начала до конца. Количество изменений, которое вносит студент в текст, сгенерированный ИИ, очень важно: ученик прилагает усилия, необходимые для того, чтобы чему-то научиться. Вспомним принципы конструктивизма — когда ученик и ИИ начинают вместе создавать знания, вместе вырабатывать навыки, тогда студент учится.

Так или иначе, активность студента подразумевает, что он работает руками и головой, через усилие собирает знание.

💡Что будет, если разрешить студенческим командам свободно пользоваться ИИ

Обучение в группах — более живое и интересное. Итоговый продукт, например эссе, получается лучше, потому что обучающиеся смешивают знания, подкрепляют сильные стороны друг друга. Если дополнить команды ИИ, результаты будут значимыми.

Расскажу о нашем недавнем исследовании: студентам-бакалаврам одного вуза в ОАЭ разрешили свободно использовать ИИ. Итоги мы разделили на три случая, назвали их «системой светофора».

🔴 Красный свет — большая часть участников в группе попросила нейросеть полностью выполнить задачу. Условно, один участник все отдал ИИ, второй — скопипастил без изменений и так далее. В таком случае пространство личных усилий минимально, знание не создается.

Более того, появляются экстремальные случаи «безбилетников» — студентов, которые не хотят ничего делать, но получают оценку за счет других. В традиционной командной работе сложно совсем ничего не делать: однокурсники заставят. С ИИ не нужно вникать в задачу. Если студенту все равно, он просто пришлет однокурсникам посредственный сгенерированный результат. В таких группах не загорается зеленый свет обучения.

🟡 Желтый свет — пограничное состояние. Кто-то в команде отдавал все ИИ, кто-то просил помочь лишь немного, но в действиях не было согласованности. В таком случае мы замечали нехорошую групповую динамику, непонимание в команде. Поэтому знание могло как прирастать, так и оставаться на прежнем уровне.

🟢 Зеленый свет — корректное использование ИИ, скаффолдинг задачи в группе, оказывало положительный эффект на знание. Типичная ситуация — когда о плане, основе решения задачи договариваются сообща, а затем уже выполняют и проверяют задание: кто-то генерирует ответ, возможно даже полностью, кто-то его переделывает и просит уточнить.

Здесь студенты, которые изначально отдали задачу на откуп ИИ, из красной зоны перемещаются в желтую или даже зеленую. Они делятся сгенерированным контентом с другими членами группы и вместе его дорабатывают. Ничего не делать в таком случае трудно, нужно взаимодействовать с материалом. Чему-то учатся все.

Также остается большое пространство для работы преподавателя: можно выстроить систему поддержки, правила, сделать систему оценивания адаптивнее. Например, добавлять в задание креативные элементы, которые не под силу ИИ, или оценивать ответ строже, если студенты пользовались нейросетью при выполнении задания.

Будущее — как и чему учить в эпоху нейросетей

Еще недавно ИИ в образовании был окутан мифами, но в последнее время картина прояснилась. Например, рассеивается флер всесильности ИИ.

Мифы о нейросетях уходят в прошлое. Прошло время, когда было непонятно, что стоит за понятиями «ИИ» и «чат-бот», к чему приводит их использование. На мой взгляд, сейчас ИИ демифологизируют.

В исследовательском поле складывается такая тенденция: коллеги из разных стран идут в аудитории, изучают, к какому эффекту приводят конкретные правила и регуляции, смотрят, как те или иные процессы связаны с эффективностью образования. На основе наблюдений публикуют статьи и дают возможность преподавателям корректировать подходы. Так постепенно улетучиваются и мифы. Например, частый миф со стороны вузов — о том, что ИИ опасен.

Среди студентов в целом еще живо представление о том, что ИИ всемогущ: он все сделает, поможет закончить задание, и, может быть, никто не заметит подмены.

У меня, например, часто спрашивают, можно ли писать курсовую или диплом с помощью ИИ. Хотя диплом, написанный с помощью нейросетей, в 2025 году уже не считается чем-то плохим, как было за пару лет до этого. Главное, чтобы процесс проходил честно и открыто.

Скажем, у «Яндекса» и НИУ ВШЭ есть специальные программы, в которых участвуют мои коллеги-преподаватели вместе со студентами. Они учатся писать курсовые и ВКР при помощи ИИ, а также изучают, к чему это приводит.

💡О проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ

Эксперимент запустили в 2024 году для студентов Вышки, позже к нему подключились другие вузы, например ИТМО, УрФУ и КФУ. Специальности тоже были разные — от гуманитариев до экономистов.

Чаще всего ИИ поручали трудоемкие задачи: структурировать текст, сделать литературный обзор, написать черновик, обработать данные и подправить стиль текста. Менее четверти студентов использовали ИИ на всех этапах работы над дипломом, многие делали это точечно. Такие показатели говорят о высокой цифровой грамотности.

В проекте участвовали и преподаватели: их учили основам промпт-инжиниринга и созданию собственных ИИ-ассистентов.

Какими будут ключевые навыки выпускников. Если студент мотивирован, в традиционном смысле он все равно будет хорошим выпускником, неважно, пользовался он нейросетями или нет. Да, на работе, возможно, часть задач ИИ так или иначе решит хотя бы на тройку, но на то выпускник и начинающий профессионал.

Правда, обостряется проблема безбилетников: раньше ничего не делать было сложнее. Теперь же, условно, все время в вузе можно делать задания с помощью ИИ и не напрягаться. Но и результат на выходе будет нулевой. Наверное, это тема для отдельной диссертации — как найти подход к таким ребятам в эпоху нейросетей.

В общем, проблема в том, что студенты списывают и не прилагают усилия, а не в том, например, что тексты ИИ не отличить от настоящих. В долгосрочной перспективе речь не о том, что студенты обманут преподавателя в каком-то конкретном задании, а в том, что при таком подходе они рискуют ничему не научиться к выпуску.

Еще отмечу, что традиционное деление навыков на жесткие и мягкие, хард и софт, уходит в прошлое. Сейчас их все больше привязывают к профессиональной роли: не просто уметь что-то сделать, а мыслить стратегически в рамках задачи, задавать вопросы, коммуницировать.

Наверное, самое важное для выпускника в контексте нейросетей — это ИИ-грамотность. Например, нынешние студенты в интервью утверждают, что умение пользоваться нейросетями — один из приоритетных навыков, которые понадобятся для хорошей работы и карьеры. Эта же тема — одна из ключевых в научных публикациях.

💡О психологической зависимости от ИИ

Исследование научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова показало, что у студентов, списывающих решения ИИ, развивается психологическая зависимость. У них создается ощущение, что они «разучились думать», они опасаются, что больше не смогут обходиться без нейросети.

Сильные же, мотивированные студенты не боятся взаимодействовать с ИИ, делегируют ему рутинные дела, а свободное время используют для решения более сложных задач или для отдыха.

Менять ли педагогические теории и практики. Хорошая теория — универсальная, она все объяснит, включая взаимодействие с чат-ботами. Это видно на примере зон ближайшего развития Выготского.

Недавно мы с коллегой собирали теоретическую рамку для статьи об ИИ: хотим посмотреть, стимулирует ли он вычислительное мышление на уроках информатики. И в этой рамке у нас Юрий Лотман, Петр Турчин и Лев Выготский, которого я упоминала. Они уже все сказали. Наша работа — правильно применить.

А вот практика меняется и должна меняться. Например, в форматах работы. В первую очередь ИИ не должен рассматриваться как враг. Конечно, он пугает, но мне кажется, бояться его не стоит.

Если улыбнешься отражению, оно улыбнется в ответ.

Преподавателям точно придется придумывать новые форматы оценивания и работы на занятиях, чтобы сохранить пространство личных усилий у обучающегося. От этого напрямую зависит эффективность внедрения генеративных нейросетей в образовательный процесс. Синергия, заинтересованность и активный подход студентов не возникают сами по себе, а служат итогом целенаправленного дизайна.

Может быть, от письменных заданий будут уходить в сторону устных: текст можно делегировать ИИ и его сложно проконтролировать, а в живом диалоге все понятно. Также придется конструировать больше нешаблонных заданий, развивающих навыки критического и творческого мышления. Ими ИИ пока не обладает.

Еще нам предстоит понять, как оценивать усилия студента при работе с контентом от нейросети. Например, можно ли приравнять написание промпта для ИИ по редактуре текста к внесению правок от руки? Можно ли это считать за полноценное образовательное усилие с приращением знаний? В конце концов, сгенерированные идеи могут положить начало групповому обсуждению и брейншторму.

Значит, со стороны преподавателя нужно больше усилий по проектированию образовательного процесса: в форматах, формирующем оценивании, итоговом оценивании. Это сложно, но интересно, стимулирует развиваться преподавателей, фокусирует их. Скажем, можно допустить, что студент сгенерирует текст, но если нет твердой личной аргументации, конкретных примеров и деталей, задание не засчитают.

Даже с ИИ главным делом остается мотивация. Если задание надо сдать «для галочки», что с ИИ, что без него студенты не будут вовлечены в процесс. А вот защита проекта, например, перед экспертами в той или иной области будет стимулом для активной и осмысленной работы.

Отберет ли ИИ креативную работу. После одного из исследований мы с коллегами поговорили со студентами об их опыте использования ИИ в групповых заданиях, как и почему они его использовали, что из этого получилось. В завершение интервью спрашивали о том, как они видят будущее и в целом будущее образования с учетом той роли, которую на себя берет ИИ.

Основное, о чем говорили ребята, — курсы с участием живого преподавателя должны и будут существовать, потому что ИИ никогда не сможет его полностью заменить. Также отмечали, что если есть желание чему-то научиться, никакие хитрости вроде аутсорса заданий нейросети не сработают — и свою долю усилий все равно придется приложить.

И последнее — что ИИ точно будет рядом в будущем. Да, какие-то задачи он сможет выполнять сам, но их будет контролировать человек — и очень важно уметь контролировать правильно. Здесь имеют в виду ту самую ИИ-грамотность — как работать с выдачей ИИ, как проверить сгенерированную информацию.

Я поддерживаю студентов в их мнении. Есть такая книга — «Война за креатив» , о пути художников и людей, связанных с творчеством. Там есть интересный термин — «пространство муз». Можно назвать его пространством критического мышления, пространством креативности.

Не представляю, как оно может стать доступным ИИ. Да, он берет на себя технические задачи. Он же помогает человеку убирать препятствия на пути к «пространству муз», если нет вдохновения. Но вряд ли чат-бот может полностью перенять функцию «свободно творить».

Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie