«Шла туда, куда звало сердце»: я два года путешествовала от Мурманска до Чукотки

Идея о путешествии по России зрела у меня со студенчества. Спустя несколько лет я воплотила мечту — отправилась исследовать страну с запада на восток.

Я видела северное сияние и купалась в Северном Ледовитом океане. Жила в деревнях без связи и в горах, где каждое утро начиналось с вида, от которого замирало дыхание. Прыгала с веревкой с высоты 207 метров, вставала на сноуборд и поднималась на воздушном шаре над Шерегешем. Шла на лыжах к плато Маньпупунер, работала в глэмпингах на Алтае и жила на барже в бухте Камчатки.

Я проехала на велосипеде Кавказ, Калмыкию и весь Чуйский тракт на Алтае. Видела марсианские пейзажи и гейзерные озера, слияния рек и невероятные перевалы в горах. Проехала по Колыме, ела крабов на берегу Тихого океана, собирала жимолость в заповеднике, встречала эвенский Новый год и пила чай в чуме у ненцев. Видела медведей, вулканы, лед Байкала, степи Хакасии и синие горы Домбая.

Расскажу о своем путешествии стоимостью миллион рублей: где побывала, что видела, как находила деньги и ночлег.

О чем вы узнаете

- От идеи до решения

- Деньги, жилье и работа в пути

- Маршрут

- Мурманская область

- Карелия и Ленобласть

- Архангельская область

- Лыжный поход на Маньпупунер

- Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Коми

- Краснодарский край

- Велопутешествие из Краснодара в Калмыкию

- Шерегеш

- Хакасия

- Алтай

- Колыма

- Камчатка

- Чукотка

- Итоги путешествия

От идеи до решения

К 2021 году я успела посетить 57 стран, но самым большим желанием было увидеть Россию.

До поездки я работала переводчиком-консультантом в центре Москвы. По большей части общалась с иностранцами, особенно с китайскими гражданами. Я давно хотела уйти с этой офисной работы, поскольку она для меня была скучной. И я решилась на путешествие. Во-первых, с целью посмотреть страну. Во-вторых — думала, что у меня будет много времени, которое я смогу посвятить учебе, чтобы в будущем работать в другой сфере.

Я не задумывалась ехать с кем-то, потому что обычно в длительных путешествиях сложно постоянно находиться в компании: у всех разный ритм жизни, разные стремления. До этого я проехала кругосветку, и там у меня были попутчики максимум на месяц. Мне нравится путешествовать в одиночку — точнее, я все планирую под себя, но на местах всегда нахожу людей, с которыми совершаю краткосрочные поездки.

Деньги, жилье и работа в пути

Я начала откладывать деньги за полгода до путешествия. К старту поездки на карте у меня было 300 000 ₽. Я думала, накопленной суммы хватит на весь маршрут, потому что надеялась на участие в волонтерских проектах, чтобы сэкономить: работать за жилье и еду — например, помогать в гостинице на ресепшене.

Путешествие по России оказалось очень дорогим удовольствием. Я поняла, что нужно искать и другую работу. Смотрела в основном вакансии, где требовались люди, знающие английский язык. Первое место нашла на «Хедхантере». Потом находила вакансии на «Авито», в разных группах во «Вконтакте», телеграм-чатах. Искала их по словам, например «работа на Алтае» или «работа в Шерегеше». Иногда просто спрашивала у людей. Если по-настоящему хочешь — вселенная подкидывает возможности. После я подавала заявку, созванивалась с работодателем, и дальше мы заключали контракт на сезон.

Так я открыла для себя мир работы на курортах России. Их большой плюс в том, что там предоставляют жилье и тебе не нужно об этом думать. В плане условий я очень непритязательный человек, особенно на короткое время: если есть кровать и розетка — уже хорошо. Еще важна чистота и желательно, чтобы была плита для готовки.

Всего на поездку потратила 1 000 052 ₽. Самым дорогим был поход на лыжах на Маньпупунер, он обошелся в 21 000 ₽. Остальные деньги ушли на перелеты, еду, походы в кафе и бары, покупку одежды и пересылку вещей.

Поскольку у меня было много времени на путешествие, я спокойно искала авиабилеты со скидками и находила выгодные предложения. Например, из Красноярска в Якутск летела всего за 3 500 ₽, из Магадана на Камчатку — за 2 000 ₽, с Камчатки на Чукотку — за 5 500 ₽.

Маршрут

У меня не было четкого плана — только наброски маршрута на девять месяцев и желание ехать.

Я хотела увидеть все, потому что путешествие по России — это всегда непредсказуемо и интересно. Никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Раньше мне, как и многим людям в моей стране, казалось, что все локации за пределами Москвы и Санкт-Петербурга однотипные, но на самом деле там прекрасные национальные парки, вулканы, озера — природа такой красоты, что даже предположить невозможно.

Из конкретных мест я давно хотела попасть на Камчатку и Алтай. У меня были сомнения, точно ли их популярность заслуженна. В итоге они действительно остались в памяти ярчайшими локациями. Дальше в статье расскажу о местах, которые произвели самое сильное впечатление: описать все не хватит и книги.

Февраль 2021 года. Путешествие начала в Мурманской области, ведь там потрясающая зима. Охотилась за северным сиянием в Териберке, купалась в Баренцевом море, посетила Снежную и саамскую деревни.

Неделю провела в Карелии на волонтерском проекте, побывала в Петрозаводске. Съездила в музей варягов в Ленинградской области.

Затем отправилась в Архангельскую область. Там загорала на набережной, купалась в проруби и смотрела закаты на Белом море.

Март 2021. Отправилась в Республику Коми в лыжный поход на Маньпупунер — плато с каменными столбами, которое называют одним из чудес России.

Апрель — октябрь 2021. Полгода провела в Сочи — работала в Красной Поляне, а в выходные каталась по краю: посмотрела Агурские водопады, поднялась на Орлиную полку в Мезмае, совершила рафтинг по Мзымте и полюбовалась закатами на сап-прогулке в Хосте. Еще побывала в Абрау-Дюрсо и Кабардинке, погуляла по горам.

Октябрь — ноябрь 2021. Следующим приключением стало велопутешествие из Краснодара в Калмыкию. Я проехала через Пятигорск, Домбай, Нальчик, Владикавказ, Грозный и Дербент. После Дагестана добралась до Астрахани. Посетила Сарай-Бату — город-декорацию времен Золотой Орды — и побывала на соляных озерах. В Калмыкии меня ждали степи, барханы и древние буддийские храмы.

Ноябрь 2021 — апрель 2022. Зиму провела в Шерегеше. Работала в прокате и училась кататься на сноуборде. В свободное время съездила в Красноярск, на Алтай и даже поднялась на воздушном шаре.

Неделю между сезонами провела в Хакасии: побывала у горной гряды Сундуки, спустилась к Туимскому провалу, посетила Салбыкский курган и музей каменных изваяний.

Май — июнь 2022 жила на Алтае. Каталась по Чуйскому тракту на велосипеде, любовалась слиянием Чуи и Катуни, побывала на Алтайском Марсе, у гейзерного озера и на перевале Кату-Ярык.

Потом побывала на Колыме: проехала ее на попутках, ночевала в кафе и поселках. Добралась до Магадана, встретила эвенский Новый год и полетела на Камчатку.

Июнь — сентябрь 2022 провела на Камчатке. Жила на барже в Русской бухте, ходила на яхте среди косаток, поднималась на вулканы Горелый и Толбачик, варила крабов под дождем и спала в палатках у Тихого океана.

Сентябрь 2022 — июль 2024. Завершить путешествие я планировала на Чукотке. Поездка на несколько недель обернулась двумя месяцами: мне не на чем было вернуться, и я застряла в поселке Эгвекинот. Жила у друзей, съездила в удаленное село Канчалан, познакомилась с бабушкой в яранге . А потом на нартах и снегоходе добралась до школы в Билибино, где осталась работать почти на два года.

Мурманская область

28 января 2021 года я кинула клич в группе путешественников с вопросом, хочет ли кто-нибудь поехать в Териберку посмотреть северное сияние. Откликнулось 14 человек из разных городов России. Мы договорились встретиться в Мурманске, и этой компанией отправились в путешествие. До Териберки ехали на арендованных на «Авито» машинах.

Териберка — тот самый край земли, который стал известен благодаря фильму «Левиафан». Мы ехали сюда посмотреть зимнюю сказку: покрытые снегом деревья и дороги, хлопья в воздухе. И во всем этом бесконечном пространстве белизны — яркое солнце на горизонте.

Северное сияние увидеть не так просто, как хотелось бы: его нужно ловить, отслеживая уровень солнечной активности. В девять вечера за легкими облаками что-то заиграло, вдали послышались радостные крики людей — мы увидели сияние. Это было потрясающе! Небо может светиться от нескольких секунд до нескольких минут.

Еще в Териберке мы сходили в баню на берегу Баренцева моря, а затем искупались в нем. Внутри теплой бани кажется, что море будет холодным, но, когда бежишь босиком по снегу, а потом по ледяному пляжу, контраст с температурой воды совсем не чувствуется.

Саамская деревня — этнографический центр, где знакомятся с бытом, культурой и традициями саамов, коренного народа Крайнего Севера.

Здесь живут олени, которых разрешают гладить и кормить с рук. По территории расставлены традиционные чумы , где проводят экскурсии. Гостей наряжают в национальную одежду, рассказывают саамские сказки и предлагают поучаствовать в обрядах.

Карелия и Ленобласть

После активного отдыха на севере я планировала три недели провести менее насыщенно. Отправилась в Карелию, хотела устроиться волонтером в приют хаски через «Гудсерфинг»: платформа позволяет находить вакансии для добровольцев во многих местах России и других странах. Суть проста: несколько часов в день нужно работать на проекте, взамен предоставляют жилье и еду. От меня в основном требовалась помощь с собаками: покормить да погулять.

Вместо трех недель я проработала только одну. Администратор проекта слабо понимала разницу между волонтерством и оплачиваемым трудом и ждала, что я буду работать по восемь часов в день с 15-минутным перерывом на обед. Поэтому я отправилась к друзьям в Петрозаводск и оттуда одним днем ездила по Карелии.

Петрозаводск — небольшой город, где в пекарнях повсюду продают калитки и другие блюда карельской кухни.

Мое любимое место в городе — набережная. Она тянется вдоль Онежского озера, украшена скульптурами, которые подарили Петрозаводску города-побратимы. Зимой по льду катаются сноукайтеры.

Парк «Рускеала» — бывший мраморный карьер. Сейчас там прозрачное озеро, скалы, подвесные тропинки, летом можно покататься на лодке и посмотреть подземные штольни с подсветкой . Здорово и просто гулять.

Из Петрозаводска в Рускеалу можно отправиться в рамках однодневной экскурсии на автобусе. Но у меня была давняя мечта прокатиться на настоящем паровозе. Я поехала в Сортавалу и там села на «Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровой тяге. Внутри — деревянные панели, диваны, тяжелые шторы и вагон-ресторан, как в фильмах про начало 20 века. Из Сортавалы до Рускеалы он едет чуть больше часа. На обычной электричке быстрее, но теряется половина впечатлений.

Кондопога — небольшой город в окружении озер. Здесь я хотела посмотреть настоящую лютеранскую кирху, самую большую в Карелии. Ее построили по проекту финского архитектора.

Внутри просто и камерно: светлый зал, витражи, деревянные скамейки. Тут проходят службы, иногда — концерты и встречи для детей.

Музей вепсов — этнографический музей в селе Шелтозеро. Он посвящен культуре малочисленного финно-угорского народа России. Здесь можно увидеть народные костюмы, почитать об истории, рассмотреть предметы быта. Больше всего мне понравилась архитектура домов.

Фестиваль «Пудожские налимы» стал для меня неожиданностью. Местные жители сказали, что там вкусно кормят свежей рыбой, поэтому я заинтересовалась. Ехать пришлось в национальный парк «Водлозерский». Сотни рыбаков расположились на озере и соревновались в ловле. Мероприятие сопровождалось катанием на снегоходах, ходьбой на снегоступах, килограммами ухи и литрами чая.

Средневековый город Сваргас находится в Ленинградской области, недалеко от Выборга. Я заглянула сюда перед отъездом из Карелии. Это не просто музей, а реконструкция быта варягов. Здесь воссоздали традиционные деревянные постройки: жилища, кузницу, хозяйственные строения.

Можно посидеть у костра, метнуть настоящий боевой топор или попробовать легендарный глег — ароматный пряный напиток на основе красного вина и специй. Атмосфера невероятная: запах дерева, звуки кузницы, искры от огня. Это место определенно стоит того, чтобы заехать хотя бы на пару часов.

Архангельская область

После Карелии я отправилась в Архангельскую область. Неожиданным для меня стало постоянно светящее солнце и лежаки на набережной. Здесь же я впервые почувствовала на себе мороз −34 °C: если горнолыжные штаны и спасали ноги, то руки замерзали каждый день.

Архангельск. Через сервис «Каучсерфинг» я познакомилась с местными, и мы вместе пошли гулять по городу. Начали, как и многие туристы, с проспекта Чумбарова-Лучинского, где расположено большое количество деревянных домов, а после пошли на набережную.

Там Северный морской музей покорил меня с первого взгляда. Он находится в здании бывшего морского вокзала. Экспозиция охватывает всю историю северного мореплавания: от первых поморских лодок до атомных подводных.

В музее я узнала, что Архангельская область огромная и большая ее часть необитаема. Например, остров Новая Земля и архипелаг Земля Франца-Иосифа, в который входит 192 острова, — закрытые территории с военными базами и белыми медведями. В такие места ходят арктические ледоколы, но цена этого развлечения — порядка 15 000 $ (1 239 734 ₽) .

В один из дней меня позвали поплавать в Белом море вместе с архангельским клубом закаливания и зимнего плавания. Члены клуба купаются по воскресеньям в проруби рядом с набережной. Я даже сняла все это с квадрокоптера.

Северодвинск известен как центр атомного судостроения. Здесь находятся заводы, которые обслуживают Российский атомный флот в Северном Ледовитом океане. К сожалению, я приехала в день, когда у краеведческого музея был выходной, поэтому просто погуляла по городу.

«Малые Корелы» — музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом. Здесь собраны настоящие деревянные дома, церкви, колокольни и амбары 17—19 веков, перевезенные из разных деревень Русского Севера.

Лыжный поход на Маньпупунер

После путешествия в Архангельск я решила отправиться в лыжный поход с группой. Выбрала маршрут до плато с каменными столбами Маньпупунер. Оно находится в Республике Коми. Добиралась я долго: сначала на попутках до Сыктывкара, затем — на поездах до станции Ивдель в Свердловской области, где была точка сбора команды.

Нам предстояло провести неделю в зимней тайге, вдали от цивилизации. От Ивделя начинался путь вглубь Урала: сначала восемь часов на старом ГАЗе с печкой на дровах, потом столько же на снегоходах по заснеженным дорогам и озерам.

По пути был поселок народа манси, закат, теплый чай и неожиданное северное сияние. К ночи добрались до вагончиков — нашей базы в глубине леса, без связи и следов людей. Впервые почувствовала, что оказалась совсем в другом мире.

Утром началась лыжная часть похода — мы шли по замерзшим руслам реки. Волокуши постоянно тормозили, лыжи разъезжались, руки не слушались. Первые два дня дались тяжело: много падений, снег по пояс. Ночью в палатке мы дежурили по очереди и следили, чтобы в печке не погас огонь. В какой-то момент я подумала о том, как здесь жили заключенные ГУЛАГа: сравнение само напрашивалось.

Потом были два дня налегке: шли к подножию плато. Пейзажи становились все более северными: редкие деревья, снежные просторы, ветер, от которого не спрятаться. На одном из перевалов мы увидели стелу на границе Европы и Азии.

В один из дней нас накрыла метель, видимость была почти нулевая. Мы ставили лыжи и палки как ориентиры, чтобы не потеряться. Вечером впервые попробовала чай на снежной воде, потому что до реки было 5 километров.

На пятый день мы дошли до плато. Семь каменных столбов — огромные, будто живые. По легенде манси, это великаны, которых остановил герой Пыгрычум, спасая девушку. Я специально шла сюда зимой, чтобы увидеть эти фигуры на фоне снега.

На обратном пути мы почти не останавливались, шли быстро, надеясь дойти до базы до ночи. А потом, когда уже почти отчаялись, услышали звук мотора: нас подобрали снегоходчики. Доехали до лагеря, где наконец поели и выспались. Утром — снова снегоходы, машина, чай, свежий хлеб и баня.

Поход оказался настоящим испытанием — физическим и эмоциональным. Но он стоил каждого километра.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Коми

Весна уже подбиралась, я отдыхала в гостинице и думала, куда ехать дальше. Тогда один из местных рассказал про День оленевода в Салехарде. Обычных дорог туда нет. Летом — болота, а зимой — лед и снег, по которым ходит транспорт. Добиралась на попутках и через день уже была в Салехарде на празднике.

День оленевода — ежегодный фестиваль, где ненцы соревнуются в традиционных видах спорта: гоняют на упряжках, метают лассо. На территории можно зайти в чум, попить чаю, посмотреть выступления танцевальных коллективов. Формально это праздник, а по сути — демонстрация культуры и уважения к традиционному образу жизни коренных народов Севера.

Воркута. Дальше я пересекла Обь на автобусе по замерзшей реке и доехала до Лабытнанги, а там села на поезд до Воркуты. Это был один из самых необычных маршрутов: весь путь проходил по безлюдной территории, между станциями — только снег и редкие полуразрушенные постройки. Пассажиры — в основном ненцы, на станциях их встречали родные с нартами .

Сама Воркута оказалась не такой пустой, как пишут. Люди здесь живут, ходят автобусы. Но все действительно заметает снегом, постоянно дует ветер. Город стал для меня перевалочным пунктом — я отдохнула после дороги и дальше собиралась в Москву.

Сыктывкар и этнопарк в Ыбе. Перед возвращением в Москву я заехала в Сыктывкар — небольшой спокойный город, который зимой особенно уютен. Гуляла по набережной Сысолы — все в снегу, тихо, почти никого нет.

Еще съездила в село Ыб, там находится этнопарк. В нем показывают традиционные жилища народа коми и дают попробовать блюда местной кухни. В день моего визита проходил Арктический форум, где выступали фольклорные коллективы и можно было поучаствовать в метании копья и других активностях. Там же впервые я увидела лося — не ожидала, что встречу его так близко. Этнопарки вроде этого — редкость, а жаль: это хороший способ познакомиться с культурой разных народов.

Краснодарский край

Из Сыктывкара я отправилась домой в Москву, чтобы оставить зимние вещи и забрать велосипед. А затем на поезде поехала в Сочи. У меня оставалось около 15 000 ₽ и не было работы — хотела сначала немного отдохнуть и поискать вакансии на месте.

Красная Поляна. Я попала на фестиваль Boogel Woogel — трехдневное закрытие горнолыжного сезона, когда участники катаются в пижамах и купальниках. Туда требовались волонтеры — координировать гостей, выдавать номера заездов. Взамен предоставляли жилье, еду, ски-пасс и возможность участвовать в фестивале.

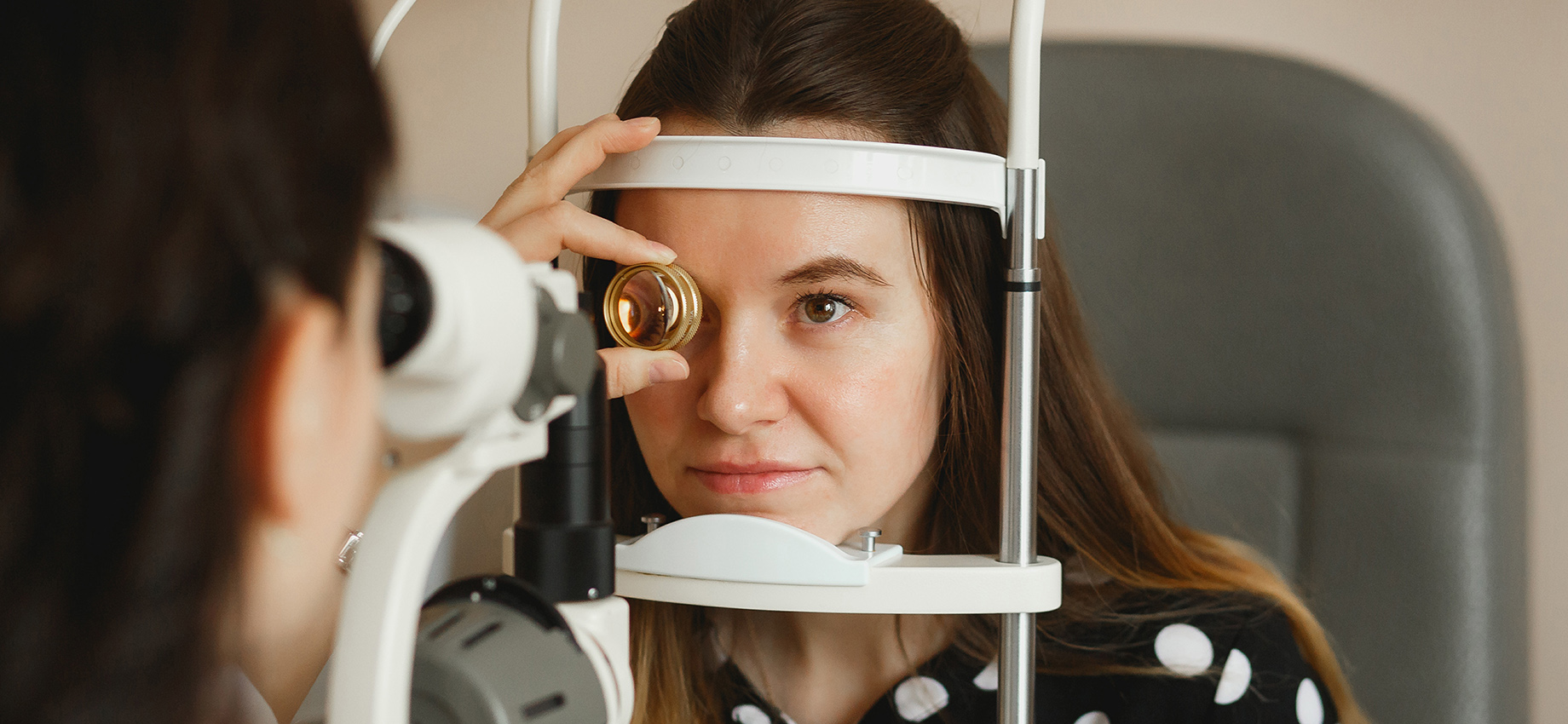

Я устроилась добровольцем и собиралась встать на сноуборд, но неожиданно начались проблемы с коленями, стало тяжело ходить. Я улетела в Москву, прошла обследование и получила диагноз — артроз.

Врачи запретили бег, прыжки и подъем тяжестей больше 10 кг. Единственное, что разрешили из привычных нагрузок, — велосипед, потому что езда на нем разогревает коленные суставы и помогает им восстанавливаться. Я провела в Москве неделю и решила продолжить путешествие, но часть маршрута проехать на велосипеде.

Сочи. Вернувшись в Сочи, я устроилась кассиром в «Скайпарк» — экстрим-парк с веревочными трассами, качелями, тарзанкой. Летом в выходные здесь устраивают вечеринки, а в праздники — корпоративы с баром, диджеями и бассейном.

Для сотрудников все аттракционы были бесплатными. Мне больше всего нравилась виа феррата — маршрут по скале с тросами, лестницами и ступенями. По вечерам я каталась в Хосте на сапе — доске с веслом.

В Сочи я провела шесть месяцев: в будни веселилась на работе, в выходные каталась по разным уголкам Краснодарского края. Расскажу о самых интересных местах и событиях.

Мезмай — маленький поселок в горах. Моей целью была Орлиная полка — смотровая площадка над ущельем. Тропа шла через лес, потом подъем становился круче, а на вершине открывался вид, от которого захватывало дух. Над ущельем парили орлы — оправдывали название.

Недалеко от Мезмая находится Гуамское ущелье. Там можно прокатиться по узкоколейке вдоль скал и реки Курджипс.

Агурские водопады недалеко от Мацесты. К ним я шла пешком от остановки «Мацеста» по лесной тропе — она местами скользкая, особенно после дождя, но несложная. Указателей мало, спросить дорогу можно у других туристов. Водопады оказались красивыми: струи воды падали в зеленые чаши, а в брызгах была радуга.

Абрау-Дюрсо — село у озера, известное своим винным заводом. Туда я добралась от Новороссийска на велосипеде, который привезла из Москвы. В Абрау я каталась на нем по окрестностям, а по озеру — на сапе.

Кабардинка — село на побережье Черного моря между Новороссийском и Геленджиком. Здесь я побывала у севшего на мель сухогруза «Рио». Место похоже на подводный музей: части корабля обросли водорослями, рядом плавали рыбы.

Рафтинг по реке Мзымте нашла в чате Красной Поляны: там часто публикуют активные экскурсии. Нас проинструктировали и выдали все снаряжение. Сплав занял около часа — это было весело, безопасно и с приличной дозой адреналина.

Фестиваль «Звездопад Персеиды» проводят каждое лето на курорте «Красная Поляна». Участники сидят у костра, слушают лекции об астрономии и смотрят, как с неба сыплются звезды. Фестиваль проходит на горе Ачишхо. Это был один из самых атмосферных вечеров за все путешествие.

«Тила-парк» — парк на чайных плантациях недалеко от Сочи. Там можно полетать на воздушном шаре, пройти веревочную трассу, прокатиться на БТР. В парк я попала с экскурсией — мы катались по каньонам и берегам рек и заглянули в деревню, где нас вкусно покормили.

Банджи-джампинг. Под конец лета я решилась на прыжок с эластичным канатом, который растягивается и подбрасывает человека обратно вверх. Это была проверка на смелость. Когда стояла на краю, сердце бешено колотилось, но прыжок подарил не страх, а чувство полета.

Велопутешествие из Краснодара в Калмыкию

Во время работы в «Скайпарке» я накопила 50 000 ₽ и решила проехать на велосипеде 1 000 километров от Краснодара до Калмыкии через Северный Кавказ, Чечню, Дагестан и Астраханскую область. В день я преодолевала по 100—120 километров, тратила 500 ₽ на еду и 500—1 000 ₽ на ночлег через «Авито», слушала в пути аудиокниги и просто крутила педали.

Краснодар. Велопоход начался с поломки: в Краснодаре слетела цепь. Велосипед отправился в ремонт, а я — в парк Галицкого. Он оказался очень красивым, с аллеями, арт-объектами и ландшафтным дизайном.

Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В Пятигорске я встретилась с другом, и мы поехали смотреть достопримечательности: Бермамыт, Джилы-Су и Эльбрус. До ближайшего поселка Учкекен добрались на автобусе, а оттуда — на УАЗе. Переночевали у местных, поели шурпу, а потом пешком прошли до Джилы-Су. Там минеральные источники, водопады и невероятные виды на Эльбрус.

Затем были Теберда и Домбай: осень, немного снега, но все равно красиво. Жили в домике за 1 500 ₽, гуляли по хвойным лесам и поднимались на Домбайскую поляну по канатной дороге. По пути осмотрели озеро Туманлы-Кель, до которого можно дойти пешком. На обратном пути посетили аланские храмы и случайно увидели огромный радиотелескоп с кольцевой антенной РАТАН-600.

Чечня. До Грозного я не доехала 10 километров. Там дорога без обочины и фонарей — велосипед пришлось везти по траве. Один водитель предложил познакомиться и уехал, а другой помог: подвез, показал ночной город и угостил кофе.

Грозный — современный чистый город с красивой мечетью «Сердце Чечни», набережной Сунжи и небоскребами «Грозный-Сити». Еще можно осмотреть храм Архангела Михаила и съездить в горы к башенным комплексам.

Дагестан. Из Грозного я отправилась в Махачкалу, где встретилась со знакомыми велотуристами. Движение в городе хаотичное: машины несутся по всем полосам, очень страшно. Как-то влившись в поток, я доехала до места ночлега. На следующий день оставила там велосипед и села на электричку до Дербента.

Там я увидела экраноплан «Лунь» — гибрид самолета и корабля, созданный в СССР. Раньше он летал на высоте нескольких метров над водой и был вооружен шестью ракетами. Сейчас стоит у Каспийского моря: гигантский, ржавый, словно машина из фильма про апокалипсис.

Астраханская область. В Дагестане я немного устала, поэтому пересела на автобус, а велосипед повезла в багаже. Доехала до Астрахани, а потом — в Сарай-Бату. Это не настоящий древний город, а декорации времен Золотой Орды. Тем не менее выглядит завораживающе: пыль, верблюды и стены из песка.

В Калмыкии я хотела попасть в национальный парк «Черные земли», но по пути проколола шины колючками. В итоге оставила велосипед у местных фермеров и поехала в Волгоград, а оттуда — на поезде в Москву. С тех пор своего велосипеда я больше не видела.

Шерегеш

Через три дня после возвращения в Москву я снова собрала рюкзак — на этот раз с зимними вещами. А в пять утра уже была в Барнауле и направлялась в Шерегеш, чтобы встать на сноуборд.

Денег на покупку экипировки у меня не было, поэтому я поселилась в хостеле и начала искать работу в прокате: сотрудникам там дают снаряжение. Смотрела вакансии в чатах, спрашивала лично, знакомилась с людьми — и мне повезло.

На работе в Шерегеше часто предоставляют жилье: так проще закрыть дефицит кадров. Я жила прямо над помещением проката: на первом этаже — снаряжение, на втором — общая комната, кухня и ванная.

В перерывах между сменами мы катались, ходили в бары и на квизы, парились в бане, купались в чане при −22 °C, поднимались на воздушном шаре. Жили как в снежной сказке.

Сначала я работала по графику 2/2, но со временем он изменился и стал невыносимым: шесть дней в неделю почти без отдыха.

Тогда я устроилась администратором в глэмпинг, но долго там не продержалась: зарплата 30 000 ₽, а обязанности включали все — от создания контента до уборки. Позже нашла работу в спа-центре с графиком 2/2 и зарплатой около 40 000 ₽. Там было спокойнее, и я осталась.

Пока перебиралась с работы на работу, успела съездить к Красноярским Столбам, прокатиться по зимнему Алтаю и погулять по льду Байкала.

Хакасия

Весну я собиралась провести на Алтае, работая в глэмпинге. До начала смены оставалась неделя, и я решила съездить в Хакасию на поезде из Новокузнецка.

В регионе много необычного: Большой Салбыкский курган, горная гряда Сундуки, Туимский провал, Саяно-Шушенская ГЭС. А еще здесь можно посмотреть спектакль на хакасском языке с синхронным переводом — звучит непривычно, но атмосферу создает особенную.

Туимский провал. Я поселилась в хостеле в Абакане и начала с ближайшего — поехала к Туимскому провалу. Это бывшая шахта, которая рухнула и превратилась в гигантскую воронку с отвесными скалами. Сейчас там расположен экстрим-парк, но весной он не работает, поэтому я просто гуляла по краю провала: даже стоять рядом страшно.

Горная гряда Сундуки стала моим следующим пунктом. Это древняя гряда скал в степи, одно из самых мистических мест Хакасии. На входе стоит деревянный идол, как будто охраняет территорию. Раньше сюда приходили с жертвоприношениями. Сейчас туристов немного, и это только усиливает особенное ощущение от места: тишина, ветер, степь и торчащие скалы. Есть легенда, что здесь располагалась древняя обсерватория: камни выстроены по сторонам света.

Абакан. Один день я оставила на столицу республики. Погуляла по центру, зашла в Хакасский национальный музей. Особенно понравился первый этаж — там выставлены менгиры, каменные изваяния возрастом 4 тысячи лет. Раньше их использовали в обрядах и поклонялись как духам предков.

Большой Салбыкский курган — одно из крупнейших древних захоронений в регионе, его называют долиной мертвых царей. В степи возвышаются гигантские вертикальные камни по 2—3 метра высотой. Это погребальные сооружения тагарской культуры, возраст — около 2 500 лет. Место сравнивают со Стоунхенджем: такая же геометрия и непонятная энергия. Я стояла среди этих камней, и казалось, будто на меня смотрели из глубины веков.

Алтай

После Хакасии я устроилась администратором в глэмпинг недалеко от села Чепош. Там еще шло строительство, поэтому задачи были нестандартные — например, собрать ветки у реки, чтобы сделать из них люстру. График был идеальным для путешественника: две недели работы и две на отдых. В свободные дни я ездила в соседние села.

Аскат. Первым делом отправилась в деревню мастеров Аскат. Здесь находятся небольшие мастерские, где можно купить натуральную косметику, украшения, одежду, керамику и изделия из дерева. Мне повезло попасть на воскресную ярмарку, где торговцы раскладывали прилавки прямо на поляне, — такие проводят во многих селах Алтая.

Чемал — туристический центр Алтая. Самая популярная достопримечательность — остров Патмос на реке Катуни. Там есть крошечный монастырь в окружении скал и сосен, соединенный с берегом подвесным мостом.

Перед тем как покинуть Алтай, я решила проехать маршрут на велосипеде — от Горно-Алтайска до Акташа, а потом через перевал Кату-Ярык и Телецкое озеро обратно. Велосипеда у меня не было: он остался в Калмыкии. Но один из строителей в глэмпинге одолжил мне свой.

Я попросила подругу прислать мне велоштаны, арендовала багажник, собрала самое необходимое — и стартовала одна.

В пути познакомилась с Алексеем, он ехал на велосипеде в Монголию. Решили продолжать маршрут по Чуйскому тракту вместе. Доехали до села Шебалино и попали под ливень. Пришлось искать ночлег. Сняли комнату за 1 000 ₽, но условия оказались не очень: душ был закрыт, и хозяин просил за него 5 000 ₽. Туалет находился на улице, воду брали из ведра под краном.

На перевале Чике-Таман остановились у небольшого рынка. Попробовали местные продукты: сладости с ячменем чох-чох, кисломолочную копченую закуску курут, сыр быштак, кумыс чегень, обжаренный ячмень талкан, который добавляют в еду и чай, и арачку — что-то вроде молочной водки крепостью 12—18 градусов.

Слияние Чуи и Катуни. Мы встретили здесь закат — было настолько красиво, что не хотелось покидать это место. Выехали уже в темноте. Следующая ночевка — на базе «Горный рай», где вместо матраса был поролон с мертвыми насекомыми под ним. Воды не было, и хозяева предложили умыться в реке.

В Акташе удалось найти нормальный дом. Оттуда съездили посмотреть Алтайский Марс — участок с цветным рельефом, напоминающим марсианский. Потом дошли до Гейзерного озера. Это был наш с Алексеем последний день вместе: дальше он уехал в сторону Монголии, а я отправилась к перевалу Кату-Ярык без велосипеда: его забрал знакомый гид, проезжавший с экскурсией.

Перевал Кату-Ярык — труднодоступное место. Автобусы туда не ходят, путешественники на машинах тоже редко заезжают. Дорога идет через село Улаган, которое местные не советовали: говорили, что раньше там случались нападения на туристов. Но я все же решилась — и не пожалела.

Перевал оказался впечатляющим: просторная долина с рекой среди гор. С жильем снова не повезло: просили 2 500 ₽ за ночевку без еды, воды и матраса. Я предложила 1 000 ₽ — и хозяева согласились, других туристов все равно не было.

Телецкое озеро. Мне нужно было добраться до Телецкого озера, а оттуда — на теплоходе в глэмпинг, где остались мои вещи. Сначала ехала на попутке через красивые луга с лошадьми, реками и видами на горы. Потом — еще 8 километров пешком. Двигалась спокойно и не рассчитала время — теплоход ушел без меня. Связи не было третий день, запасного плана у меня — тоже.

Села на берегу, не зная, что делать. Подошел парень: оказалось, он привез туристов на катере. Согласился подбросить меня на другую сторону озера. Пока ждали его группу, прокатил меня по воде и даже дал немного порулить.

В пути мне пришло письмо с предложением поработать на Камчатке: график — три дня у Тихого океана, три в городе. Я согласилась.

Колыма

На Камчатку я поехала через Магадан. Сначала летела по маршруту Красноярск — Якутск, а затем ехала 2 000 километров по бездорожью Колымы. Ловила попутки и буханки, ночевала в придорожных кафе и поселках, иногда — в машине. Колыма — это бескрайняя тайга, переправы, грязь, дождь и редкие участки асфальта.

В одну из первых ночей я остановилась в селе Чурапча. Там местный житель устроил для меня экскурсию и показал место, где отмечают Ысыах — якутский праздник летнего солнцестояния.

Следующим утром меня ждал переезд через реку Алдан в поселок Хандыга. Дороги частично размыло дождем, и, когда мы остановились у кафе, машину затянуло в грязь. Но на севере помощь приходит быстро — из леса выехал грузовик, вытащил нас без лишних слов.

К вечеру я оказалась в глухом селе Теплый Ключ с населением 500 человек. От дождя укрылась под зонтом, пока не остановилась буханка: водитель отвез меня в импровизированную гостиницу — обычную квартиру.

Третий и четвертый дни пути слились. Мы спали прямо в машине, потому что между поселками становилось все больше пустых участков — 200—300 километров без жилья, только редкие дорожные базы.

Эвенский Новый год. Я планировала просто отдохнуть в Магадане, но в дороге узнала о празднике эвенов — Хэбденеке. Он проходит в июне, и встречать солнце принято в пять утра. Считается, что в этот момент старый год умирает, рождается новый, а двери в «верхний мир» приоткрываются и люди могут передать духам свои желания.

Праздник начался с ритуала «Встреча» — представители коренных народов Севера приветствовали друг друга. Затем прошла церемония «Благодарение Земле», потом встречали восход. Все завершилось обрядовым хороводом «Хэйде», который водят по ходу солнца. Это было очень тихо, светло и почти мистически — я никогда такого раньше не видела.

Камчатка

Мое первое место работы на Камчатке было в глэмпинге на берегу океана, на пляже с черным вулканическим песком. Там я проработала две недели, потому что зарплаты хватало только на еду. К тому же ночью было холодно: гости жили в шатрах с печками, а сотрудники — в палатках.

Потом друзья предложили сходить на вулкан в роли второго проводника — конечно, я согласилась.

Вулкан Горелый — один из самых доступных для восхождений на Камчатке. Он находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. Вулкан дремлющий, поэтому подъем на него считается относительно безопасным, особенно летом. Маршрут подходит для непрофессиональных туристов с базовой физической подготовкой.

Восхождение мы начали ранним утром: сначала несколько часов ехали на вахтовке к подножию вулкана, затем шли 8 километров по плотному снежному насту.

Подъем занимает от трех до пяти часов. На вершине несколько кратеров, в одном из которых — озеро. Там участники отдыхают, делают фото, иногда запускают квадрокоптеры или скатываются по снегу на ледянках. После этого начинается спуск, который длится два-три часа.

Погода на Камчатке переменчивая: может начаться туман, град, сильный ветер, как произошло в нашем случае. Иногда люди скользят, падают, но идут вместе и помогают друг другу. Такие маршруты не требуют акклиматизации, но туристу нужна хорошая обувь с фиксацией голеностопа и теплая одежда. Восхождения организуют многие местные компании.

Три Брата — три базальтовые скалы в Авачинской губе. С берега они выглядят очень живописно, особенно в тумане или на закате.

Туристические компании Камчатки организуют однодневные поездки к этим скалам, но туда можно добраться и самостоятельно. Мы с друзьями арендовали машину и доехали до Маячного мыса, откуда открывается обзор на бухту и скалы. По дороге заехали на Вертикальный мыс — еще одну смотровую площадку в этой части полуострова. Потом спускались к океану и бегали по пустому пляжу.

Толбачик и Мертвый лес. Толбачик — вулканический массив в центральной части Камчатки, на территории Ключевского природного парка. Массив образуют два вулкана — Плоский Толбачик и Острый Толбачик. Первый — действующий, известен мощным извержением 2012 года, второй — потухший, с острой вершиной. Сюда приезжают, чтобы увидеть лавовые поля и клубы пара, выходящие из земли.

Мы с друзьями шли без организованной группы, но с подготовкой. Для путешествия по таким местам нужен опыт в ориентировании, GPS, теплая одежда, дождевик, трекинговая обувь и палки. Ночевать придется в палатках: инфраструктуры здесь почти нет.

До поселка Козыревск мы добрались самостоятельно, а дальше рассчитывали найти заброску — машину, которая довезет до начала пешего маршрута. Нас подвезли до реки и высадили прямо в лесу. Тут нас сразу встретили комары и следы медведей — район считается медвежьим, в одиночку по нему не ходят. Но нам повезло: по пути попался джип, который нас подбросил.

К обеду добрались до Мертвого леса — выжженной долины, оставшейся после извержения Плоского Толбачика. Лава и пепел уничтожили растительность, оставив лишь обугленные стволы деревьев. Земля здесь всегда теплая, а в воздухе — запах серы. Мы поднялись на одну из черных сопок — вулканических холмов из пепла и шлака.

На следующий день были туман и моросящий дождь, а мы около пяти часов шли через лавовые поля. Это сложный участок: лавовый наст под ногами хрупкий, можно провалиться — спасает разметка из флажков. Где-то в горах все время сыпались камни. На подходе к кальдере вулкана туман сгущался, мы видели только силуэт кратера. Вдалеке угадывались контуры Острого Толбачика.

На обратном пути туман рассеялся, и перед нами открылась долина вулканов. Пейзаж будто с другой планеты: черные склоны и фумаролы — трещины, через которые выходит горячий газ.

«Налычево» — природный парк. Там я собирала жимолость: в конце июня как раз сезон. Это была подработка на три дня, которую я нашла на «Авито». Провела там четыре дня бесплатно.

Русская бухта — одна из самых живописных на юге Камчатки. Она находится примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Добраться туда можно только морем: пеших маршрутов и дорог нет. Это делает бухту почти нетронутой: скалы отрезают ее от цивилизации.

Мы вышли на яхте утром. Пока капитан варил крабов и делал кофе, я помогала: держала курс, следила за глубиной и искала нерп. Через три часа высадились у Зеленого мыса, поднялись на маяк и ели только что сваренного краба с видом на скалы и океан. Потом дошли до старой баржи, которую используют как базовый лагерь. Лезли по веревочной лестнице — с вещами это был квест. Спасали палатки от ветра.

На третий день появились косатки. Они охотились: плавали по кругу, сбивая рыбу в плотную массу. Вечером пришла еще одна яхта. Мы жарили шашлыки, ходили в баню прямо на барже, а потом прыгали в ледяной океан. Это была не просто экскурсия, а настоящая экспедиция.

На Камчатке сложно найти работу. У меня почти закончились деньги, и я даже думала вернуться домой. Но попалась вакансия в туристическом центре. Там я осталась до сентября и накопила 100 000 ₽ для поездки на Чукотку.

Чукотка

Я хотела провести на Чукотке две-три недели и оттуда улететь домой. Мой маршрут был расписан почти по дням, но все пошло не по плану.

Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа и самый восточный город России. Он стоит на берегу Анадырского лимана, за полярным кругом. Добраться сюда можно только по воздуху или по зимникам в сезон: круглогодичных дорог в другие регионы нет.

Несмотря на статус административного центра, Анадырь небольшой — около 13 000 человек. Климат суровый: многомесячная зима, сильный ветер, метели, вечная мерзлота.

Высокоскоростной интернет появился здесь всего пару лет назад — и пока работает только в самом Анадыре. В остальных поселках связь слабая: иногда даже мессенджеры не открываются, а картинки грузятся по несколько минут.

К туризму Чукотка не готова. Отелей почти нет, кафе можно пересчитать по пальцам, экскурсии — редкость. Туристов мало, в основном одиночные путешественники и документалисты.

У меня в Анадыре были друзья, у которых я остановилась на два дня. Дальше по плану был трехдневный рейс на теплоходе до села Лаврентия. Но в день отправления компания отказалась везти людей и взяла груз. Рейс отложили на две недели без компенсации для пассажиров. Оказалось, это обычное дело для Чукотки. Предварительно забронировать ничего нельзя, а чтобы распечатать билет, надо заплатить 1 000 ₽.

Гудым, или Анадырь-1, — бывший военный городок. Там есть заброшенное ядерное хранилище времен холодной войны. Мы с друзьями ходили по бетонным тоннелям и пустым комнатам, где капает вода, ржавчина на стенах, валяются остатки плитки и проводов. Местами здание разрушается, поэтому стоит быть осторожными.

Вечером поехали к Анадырскому заливу. Там стоят рыбацкие домики, которые называют балками. Обычно летом здесь живут рыбаки, а вне сезона домики пустуют и их можно использовать для ночевки. В нашем были кровати, стол, труба от печки, вешалки и даже телевизор.

На закате мы развели костер и жарили на гриле рыбу и крабов, которых я привезла с Камчатки. Утром съездили посмотреть заброшенный самолет — он лежит на окраине залива.

Канчалан — еще более удаленное от Анадыря село, где живут представители коренных народов Севера. На Чукотке почти нет гостиниц, поэтому мои знакомые попросили руководство местного интерната разрешить мне четыре дня пожить в отдельной комнате. В интернате учатся и живут дети тех, кто работает в оленеводческой бригаде с сентября по июль.

С местными жителями мы ездили собирать стланик — орешки, похожие на кедровые, но меньше размером. На краю села я встретила бабушку Аню, которая жила в яранге. Она рассказывала, как однажды наглый медведь пробрался к ней и съел все запасы еды.

Эгвекинот. Вернувшись в Анадырь, я узнала, что подошел теплоход до Эгвекинота — ближайшего населенного пункта. Обратно он должен был идти только через три дня. Я села на борт и спустя несколько часов оказалась в поселке.

Эгвекинот — это пограничная зона. Поселок вытянут вдоль долины и с трех сторон окружен горами, машин здесь почти нет. Раньше тут трудились заключенные на месторождении оловянной руды. Сейчас люди живут в советских пятиэтажках, есть школа, больница, несколько магазинов, музей и кафе. Основные занятия местных — охота, рыбалка и вахтовая работа. Ближайшие населенные пункты — в сотнях километров, добраться можно только по воздуху или морем.

Сначала я отправилась в местный музей. Он небольшой, но атмосферный. Одна из главных тем — «Алсиб», то есть авиационный маршрут Аляска — Сибирь. По нему в годы Второй мировой шли поставки американской техники по ленд-лизу. Эгвекинот был одной из точек этого маршрута. Потом я прогулялась по парку «Медвежий угол» в верхней части поселка — место тихое, с видом на долину.

Когда собралась обратно в Анадырь, теплоход не пришел, а в порту мне сказали, что в этом году больше рейсов не будет. Так я застряла в Эгвекиноте на 26 дней. Первое время жила в гостинице, а потом познакомилась с местными, и оказалось, что у нас общий друг. Новые знакомые предложили мне пожить у них в свободной комнате.

Каждое утро я ходила в порт в надежде сесть на грузовое судно. Коммерческие авиарейсы летают сюда регулярно, но стоят почти в три раза дороже парома: 17 000 ₽ за 200 километров пути. Мне это было не по карману. В итоге меня взяли на борт и подселили в каюту лоцмана — спустя четыре дня я снова была в Анадыре.

Островное. В Эгвекиноте я познакомилась с девушкой, которая работала в местной школе. Она предложила мне попробовать поискать вакансии на Чукотке — и я нашла работу в селе Островное.

Этот населенный пункт расположен в глубине полуострова. Добиралась я долго: сначала на машине из Билибина, потом на снегоходе. Река еще не до конца замерзла, поэтому зимник был закрыт. Оставался только один способ доехать до места — в санях, которые тащил снегоход. На улице было −30 °C, и дорога заняла два часа.

Так я оказалась в своем новом доме. Устроилась в школу учителем английского языка и осталась там на два года. Но это уже совсем другая история.

Итоги путешествия и что дальше

За два года я прошла, проехала, пролетела и проплыла Россию от Мурманска до Чукотки. Я не ставила рекордов, не гналась за галочками на карте. Просто шла туда, куда звало сердце. Проехав всю страну, я поняла, что Россия невероятная. Здесь сотни культур, огромные пространства, дикая природа и теплые люди.

Иногда было тяжело. Иногда — страшно. Но чаще всего — захватывающе, удивительно и по-настоящему свободно. Это было не просто путешествие по России. Это было возвращение к себе. Проверка, кто я есть, когда нет ничего лишнего: ни чемодана, ни стабильности, ни привычной зоны комфорта.

Сейчас я снова живу в Москве и мечтаю запустить собственный проект. Хочу сделать веб-приложение для поддержки чукотского языка — работаю над презентацией, чтобы подать заявку на грант.

Еще я написала книгу о кругосветном путешествии, которое случилось до этой поездки по России. Надеюсь собрать деньги на ее издание через краудфандинг и вдохновить людей на приключения.

Новости, которые касаются путешественников, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_chemodan