Как я строила вольер для овцебыков в Арктике

В июле 2024 года я в качестве добровольца участвовала в природоохранной миссии в Ямало-Ненецком автономном округе, ЯНАО.

В природном парке «Ингилор» мы обновляли ограждение, которое защищает овцебыков от возможной встречи с хищниками. Нас атаковали агрессивные насекомые, электричество работало два часа в день, а интернета не было совсем. Зато мы занимались действительно полезным делом, могли без спешки наблюдать за дикими животными и работали в компании единомышленников. Расскажу, как поехать волонтером в Ингилор — где подать заявку, что оплачивает организатор, — из чего состоял рабочий день и как мы проводили свободное время.

О чем расскажу

Овцебыки и природный парк «Ингилор»

Овцебык — зверь с густой шерстью до земли. У него большая голова с изогнутыми рогами на массивном основании. Это ровесник мамонта и шерстистого носорога. Когда-то овцебыки паслись по всему Северному полушарию, но их почти полностью истребили первобытные охотники.

Овцебыки исчезли с территории современной России несколько тысяч лет назад. В середине 1970-х годов их завезли к нам повторно — из Канады и США. Овцебыки прижились на Таймыре и острове Врангеля, а затем их расселили по другим арктическим регионам, в том числе они попали в Приуральский район ЯНАО. В 2014 году там организовали Полярно-Уральский природный парк, который в 2022 переименовали в Ингилор.

В парке вольно гуляют примерно 200 овцебыков, а еще 130 живут в двух вольерах, или коралях. Эти загоны огорожены забором из бетонных и металлических столбов и натянутой между ними сетки-рабицы. Протяженность каждого забора — около 10 километров. Животных разводят в вольерах и затем выпускают в дикую природу.

За годы эксплуатации корали пришли в негодность: кое-где от сильного ветра наклонились столбы, в сетке образовались дыры. На двух кордонах — Морозова и Няровей-Хадата, или просто Няровей — рядом с вольерами работают несколько егерей. Например, в наш приезд их было трое, и этого явно недостаточно для своевременного ремонта ограждений. Тут и пригодилась помощь волонтеров.

Вместе с овцебыками в коралях пасутся бизоны, лошади и яки. Кроме животных в Ингилоре можно посмотреть на горы, озера, бывшее месторождение нефрита и совершить пешую прогулку по тундре. В 2024 году парк принял более 4000 посетителей.

Чтобы попасть в Ингилор, нужно специальное разрешение. Это бесплатно: заявку оставляют на сайте правительства ЯНАО, в ответ получают письмо с QR-кодом, которое затем показывают на телефоне инспектору парка. Для нас разрешение — одно на всю группу — оформили организаторы. Куратор группы взяла его с собой: там были указаны наши имена, срок действия документа, маршрут, номера экстренных служб и другая информация. Разрешение могут проверить в любой точке маршрута.

Варианты организации поездки

Побывать в Ингилоре можно с туром или в составе волонтерской группы. Сначала нужно добраться до ближайшего крупного города — Салехарда или Лабытнанги. Они расположены друг напротив друга на разных берегах Оби, и между ними ходит паром . Из Москвы до Лабытнанги можно доехать на поезде за почти двое суток, из Москвы в Салехард — долететь на самолете за три часа. Расстояние по прямой между Салехардом и кордоном Морозова в парке «Ингилор» — 120 километров, но дорог там нет. По тундре, испещренной озерами и реками, передвигаются на особом транспорте — трэколе, плавающем шестиколесном вездеходе.

Туры предлагают, например, Russia Discovery и «Арктика-тур». У Russia Discovery путешествие на полторы недели с посещением гор, ледников и озер Приуральского района обойдется в 275 400 ₽. У «Арктики-тура» есть двухдневная экскурсия с заброской на кордон Морозова за 25 000 ₽. Цены указаны на человека без учета авиабилетов в Салехард и обратно. Остальные крупные траты — проживание, питание, транспорт — обычно включены в стоимость.

Волонтерский проект гораздо дешевле. Мне десятидневная поездка в Ингилор обошлась в 6445 ₽. Но бюджет не единственная причина моего выбора.

Я много путешествую: в копилке уже 55 стран и 51 регион России. Раньше мои поездки проходили по стандартной схеме: музеи, экскурсии, трекинг, гастрономия, пляж. Со временем я поняла, что хочу узнавать больше о тех местах, где нахожусь, и начала замедляться. Волонтерские проекты — прекрасный способ увидеть закулисье и понять, какие проблемы волнуют местных, как они организуют быт и проводят досуг. На долгосрочном проекте можно даже выучить новый язык.

Второе, чем меня привлекает добровольчество, — это возможность хотя бы недолго побыть в роли другого человека: археолога, плотника, работника музея, реставратора или садовника. Еще на таких проектах я встречаю необыкновенных людей: мне кажется, нужно нестандартно мыслить, чтобы в отпуск поехать не на море, а в Арктику — помогать овцебыкам.

У меня большой опыт волонтерства. Например, я участвовала в раскопках скифского кургана в Туве, готовила к открытию картинную галерею в Болгарии и делала игрушки для рождественской ели в монастыре 13 века на Амальфитанском побережье.

Подача заявки на волонтерский проект и отбор

Волонтерские миссии в Ингилоре с 2022 года совместно организуют Арктический центр добровольчества, или «Дарктика», и Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО. Волонтерам предоставляют жилье, питание, экипировку, оплачивают проезд из Москвы, Тюмени или от места жительства в ЯНАО и обратно. А еще — ночь в гостинице в Салехарде на пути домой с включенным ужином и завтраком. О работе и отдыхе в природном парке расскажу дальше в статье.

В 2024 году миссия в Ингилоре проходила в две смены — 22—31 июля и 12—22 августа. Отбор стартовал в апреле. Критерии простые: возраст — 18—35 лет, проживание в России или ближнем зарубежье, готовность к физическому труду и жизни в походных условиях. Заявку можно подать на goodsurfing.org или dobro.ru. Я выбрала GoodSurfing, потому что уже была знакома с этой организацией — ездила от нее волонтерить в Болгарию, Италию и Турцию. Еще у нее удобный телеграм-канал, где анонсируют новые проекты и напоминают о дедлайнах.

После отклика мне на почту пришла ссылка на гугл-форму. Там я указала контактные данные, выбрала одну из двух смен — июльскую — и прикрепила мотивационное письмо. В нем рассказала о своем опыте добровольчества, интересе к экотуризму, практических навыках вроде строительства и ремонта.

Через неделю мне прислали приглашение на интервью с куратором проекта. Созвон длился десять минут: меня спросили об отношении к волонтерству, про опыт жизни в походных условиях и почему хочу отправиться в Ингилор. Интервью дублировало мое мотивационное письмо.

Еще через две недели пришло письмо-поздравление: я прошла отбор и еду на край земли помогать овцебыкам! В тот момент я волонтерила в Турции по программе Европейского корпуса солидарности, и мне сложно было объяснить окружающим, кто такие овцебыки: я демонстрировала фото, переводила название на турецкий, но меня все равно не понимали. Зато окружающих впечатлило, когда я показала на карте место нашего лагеря в ЯНАО: так далеко на север никто из них не ездил.

Популярность миссии в Ингилоре растет: в 2024 организаторы получили 307 заявок — вдвое больше, чем годом ранее. В обе смены попало по десять человек. На мой взгляд, конкуренция высокая.

Дорога до Ингилора

Из Воронежа в Москву. Я живу в Воронеже. Проезд до столицы оплачивала самостоятельно. Поезд из Воронежа в Москву обошелся в 1436 ₽, обратный — в 1310 ₽.

Из Москвы в Салехард. С большинством участников миссии я познакомилась в зале вылета аэропорта Домодедово — о команде еще расскажу. Рейс был ночной, а выполняла его авиакомпания «Ямал».

На регистрации мне не повезло с местом: достался последний ряд, спинка кресла не откидывалась. На завтрак давали вареники с картошкой: оленины уже не осталось. Зато у меня был потрясающий сосед — Евгений Худи, уроженец села Яр-Сале на Ямале, популяризатор ненецкой культуры . Он показывал мне фото с фестивалей и съездов представителей кочевых народов, в которых участвовал, снимки традиционных бубнов из оленьей кожи и посоветовал художественные фильмы про ненцев «Белый ягель» и «Невеста седьмого неба». Я с удовольствием посмотрела их, когда вернулась в Воронеж.

В Салехарде приземлились в 08:00 . Нас там встретила куратор проекта. На такси мы доехали до арт-резиденции «Полярис», где в коворкинге на втором этаже за чаем и пирогами познакомились с другими организаторами миссии. Потом съездили на склад за провизией, спальными мешками, туристическими подушками, резиновыми сапогами и другими вещами, загрузились в несколько такси и отправились к месту встречи с водителями трэколов.

Из Салехарда до кордона Морозова в Ингилоре мы добирались на двух тундровых вездеходах. Снаружи трэкол выглядит грозно, а обивка салона мягкая. Сначала я удивилась этому контрасту, но, когда мы оказались на бездорожье, все поняла: нас мотало по салону из стороны в сторону. Привычных кресел для пассажиров внутри нет, только две лавочки по бокам, а сверху свисают ремни в виде петли, как в автобусе. Я постоянно думала, как бы не скатиться с лавочки, о сне не было и речи.

Продукты, вещи и чемоданы лежали в прицепе. Когда мы преодолевали реки, его немного сносило течением. Возникало ощущение, будто плывем на надувной лодке. Я рада, что взяла с собой чемодан, а не походный рюкзак. В него помещается гораздо больше вещей, при этом таскать его почти не пришлось.

Езда по тундре медленная: на 136 километров ушло семь-восемь часов с учетом переправы на пароме через Обь и небольших остановок в пути. Я вымоталась. Перед таким сложным маршрутом нужно отдыхать, а у нас был ночной рейс из Москвы. Дорога назад оказалась намного легче: вероятно, из-за того, что мы выспались.

Работа волонтером

Мы жили на кордоне Морозова, а работали на обоих, Морозова и Няровей, и чинили вольеры рядом с ними. Дорога между кордонами на гусеничном вездеходе, нашем основном рабочем транспорте, занимала примерно полчаса. Как правило, мы трудились всей группой, но иногда егеря давали кому-то спецзадание: например, покрасить вертолетную площадку или выкопать яму под новую хозпостройку. Тогда часть команды оставалась на базе. Именно егеря координировали наши действия.

На одних участках коралей мы полностью меняли сетку, на других выравнивали наклонившиеся от ветра столбы при помощи вездехода. Делали ручным буром лунки для новых столбов: глубина составляла около полуметра, пробиться дальше ручным способом не получалось, мы подбирались к слою многолетней мерзлоты. Затем столбы ставили в лунку и засыпали камнями и землей для устойчивости. За камнями ездили на берег реки Няравойхадаты и складывали в прицеп.

Еще мы крепили бревна к нижнему краю сетки. Это мешает животным подцеплять ее рогами и пролезать.

Девушкам обычно доставалась более кропотливая и менее физически затратная работа. Например, мы раскручивали крепления на сетке и делали новые, а парни ее натягивали.

В первый день работы мы наткнулись на гнездо с двумя только что вылупившимися птенцами. Очень переживали, что собака Белка с кордона Морозова найдет гнездо, но вроде бы все обошлось: Белку занимали взрослые птицы, она бегала за ними вдоль кораля.

В самих вольерах мы часто видели животных в группах: у кордона Морозова — овцебыков, у Няровей — бизонов, лошадей и яков. Егеря подкармливают их всех — кормушки находятся рядом с базой. У меня сложилось впечатление, что для животных в коралях люди — это сигнал: возможно, сейчас дадут еды, надо подойти поближе. Овцебыка-одиночку мы встретили лишь однажды во время работы между кордонами.

В благодарность за помощь егеря подманивали животных, чтобы мы могли их лучше рассмотреть. Еще делали остановки между базами, чтобы мы собрали тундровые ягоды — голубику и морошку.

В разные дни наше расписание могло различаться. Вот как примерно выглядел день, когда мы трудились на кордоне «Няровей»:

- 07:30 — подъем дежурных по кухне, назначенных накануне вечером.

- 08:00 — подъем остальной команды: умываемся и чистим зубы.

- 08:30 — завтрак.

- 09:30 — выезд с кордона Морозова на Няровей.

- 10:00—13:00 — работа.

- 13:00—13:30 — перекус с чаем и бутербродами и свободное время.

- 13:30—16:30 — работа.

- 17:00 — возвращение на базу Морозова: начинаем топить баню и готовить ужин.

- 18:30 — ужин.

- 19:00 — баня.

- 20:00 — традиционный сбор вокруг свечки: каждый оценивает прошедший день и свое состояние.

- 20:30 — чаепитие, игры, общение.

- 24:00 — сон.

Хотя я родилась и живу в большом городе, физический труд на природе не стал для меня каким-то откровением. Моя бабушка живет в деревне — раньше я проводила у нее летние каникулы и помогала по хозяйству. Стараюсь приезжать почаще и сейчас.

Больше всего мне понравилось менять сетку на кордоне «Няровей». Думаю, на это повлияли два фактора. Там был только один егерь, а не два, как на базе Морозова: я видела, как он старается везде успеть, но для одного объем работы слишком велик. Еще на меня произвел впечатление визуальный эффект замены старой сетки на новую. Егерь искренне поблагодарил нас за помощь.

Когда на интервью в конце миссии у меня спросили, чего бы я пожелала волонтерам из следующей смены, я не задумываясь ответила: «Сильного ветра!» Тем, кто никогда не был в тундре, сложно представить, как много там насекомых. Организаторы заботливо снабдили нас спецодеждой с капюшоном и москитной сеткой, которая полностью закрывала лицо. Каждый день мы начинали с одного и того же ритуала — обрабатывали одежду друг друга репеллентами. Средства мы привезли из дома, но организаторы нам их тоже выдали.

Люди на проекте

В миссии участвовали люди из разных сфер: например, банковский менеджер по направлению искусственного интеллекта, океанолог, сотрудница благотворительного фонда помощи беженцам, видеограф и художница-иллюстратор. Возраст — от 20 до 33 лет, географический разброс — от Калининграда до города Муравленко в ЯНАО.

Объединял всех большой опыт волонтерских проектов. Кто-то помогал организаторам на чемпионате мира по футболу 2018 года, кто-то обустраивал Большую Байкальскую тропу. В Ингилоре собрались явно неслучайные люди.

Заметную роль в подборе команды сыграла куратор проекта. Она занималась организационными моментами — оформляла билеты на самолет, закупала провизию — и создала для нас комфортные условия вдали от цивилизации. За это мы ее благодарили на каждой «свечке».

Егеря на кордонах были спокойные и не очень разговорчивые. Думаю, такая работа, как у них, подходит не всем. Бывает, зимой тундру так заметает, что транспорт на базы не приезжает по два-три месяца. Наверное, тяжело переносить подобную изоляцию.

Жилье

Кордон Морозова находится за пределами загона для овцебыков и никак не огорожен. На территории — вертолетная площадка, несколько жилых и хозяйственных построек. Назначения каждой я не знаю, но, например, в одной хранился инвентарь и спецодежда егерей, а другая напоминала гараж — мы там точили ножи для кухни. Самой милой мне показалась теплица с овощами и зеленью.

Кроме волонтеров на базу приезжают ученые и сотрудники Ингилора, поэтому там все готово к приему гостей: есть два домика с комнатой и верандой. В комнате — кровати, письменный стол и печка-буржуйка, на веранде — запас дров. Девушки жили в одном из этих домиков. На кроватях были простыня, покрывало и подушка, но мы использовали спальники: так теплее. Я дополнительно взяла с собой вкладыш для спальника, так что ни разу не мерзла ночью. Вместо аромасвечей у нас все время горела антимоскитная спираль.

Парней поселили в огромной металлической цистерне. Внутри она разделена на спальни, кухню и прихожую. Вид этого жилища меня удивил — почувствовала себя как в «Сталкере» Тарковского. Потом выяснила, что это распространенное явление на Севере: волонтер из города Муравленко рассказал, что видел целый поселок, где люди живут в таких бочках на постоянной основе.

Туалет был один и располагался на улице. По вечерам мы ходили в баню. После нее важно было возвращаться в теплое помещение, поэтому приходилось топить печку. Чтобы мы могли высушить волосы и зарядить устройства, егеря на пару часов включали общий электрический генератор. Для себя у них был еще один, который они использовали при необходимости.

Перед выездом мы провели генеральную уборку в жилье: оставили его чистым и без лишних вещей, чтобы следующие постояльцы разместились там с комфортом.

Рядом с вертолетной площадкой недавно построили современный модульный дом для туристов. Но в нашу смену путешественники на кордон не заглядывали.

В Салехарде на обратном пути мы ночевали в трехзвездочном отеле «Арктика».

Я не могла поверить, что окажусь в кровати на хрустящем постельном белье, а не в спальнике, что больше не надо топить баню и таскать воду из реки, чтобы помыться, а готовую еду принесут официанты. Впервые за десять дней мы получили возможность посмотреть на себя в большом зеркале: мой коллега поделился, что почувствовал себя лишним в отражении отельного номера.

Еда

Еду мы привезли с собой из Салехарда. Ее оказалось чересчур много: перед отъездом хлеб, овощи и другие скоропортящиеся продукты мы передали семье ненки Марты. О Марте расскажу дальше.

Пищу готовили на кухне. Это отдельная постройка, по трем сторонам — сплошные окна с видом на реку Большую Хадату и горы. Многие в команде прекрасно готовили, а один из коллег оказался поваром с десятилетним стажем. От него я узнала, что всю жизнь неправильно натирала морковь: по его словам, нужно начинать с широкого основания — тогда в конце остается маленький кончик, который не выскальзывает из пальцев.

Питались мы вкусно и разнообразно: плов, рубленые куриные котлеты, супы, блинчики на завтрак. Когда я рассказываю о нашем меню друзьям-походникам, они поверить не могут: для них вершина походной кухни — каша с тушенкой.

Кордон Морозова расположен вдали от населенных пунктов, и, естественно, никаких магазинов под боком нет. Но при необходимости добыть еду можно. Один из волонтеров захватил с собой удочку — мы попытались поймать рыбу в реке, но безуспешно. Зато егеря с кордона Морозова могли наловить целую бочку хариуса, пока мы работали на базе «Няровей». Потом они угощали нас. Хариус показался непривычно мясистым. В речной рыбе, пойманной в средней полосе России, на мой взгляд, практически нечего есть.

Из Большой Хадаты мы добывали еще один важный ресурс — воду. Использовали ее для мытья и приготовления пищи, пили кипяченую и сырую — никто не отравился.

Тундра усеяна ягодами, но сезон голубики и морошки начался уже после нашего отъезда. Тем не менее мы собирали недозрелые ягоды. Морошку залили кипятком и оставили на ночь — результат разочаровал. Голубику ели со сгущеным молоком — мне понравилось. Оказалось, голубика со сгущенкой — распространенное лакомство на Севере. Наша куратор призналась, что этот вкус перенес ее в детство.

На базе Морозова есть одно место, где можно достать овощи и зелень — роскошь даже для Салехарда, — теплица егерей. Они делились с нами редиской с грядки, а иногда мы просили зелень, чтобы завершить блюдо, и затем угощали егерей. В суровых условиях Севера делиться едой — правило хорошего тона.

Свободное время

Наблюдение за овцебыками. Когда несколько овцебыков в первый раз подошли к лагерю, мы всей группой бросились к забору. Потом мы часто видели животных в процессе работы, и постепенно интерес стал угасать: в свободное время мы наблюдали за ними из окон кухни и ленились шагать к коралю.

Но в один из последних дней овцебыки оказались очень близко к ограждению, причем целое стадо. Мы осторожно подкрались к сетке и смогли их хорошо рассмотреть: увидели телят и, как мне показалось, крупного самца, за которым тянулись остальные. В сумерках эти гиганты расслабленно паслись и играли друг с другом, вокруг каждого было облако пара — выглядело это фантастически.

Экскурсии с егерями. Егеря устроили нам две бесплатные экскурсии. Сначала отвели к домику первого смотрителя парка на вершине холма. Он там жил с 1997 года, но по какой год — егеря не знают. Рядом с домиком стоят скамейки и стол, а внутри при желании можно переночевать: егеря поддерживают там порядок.

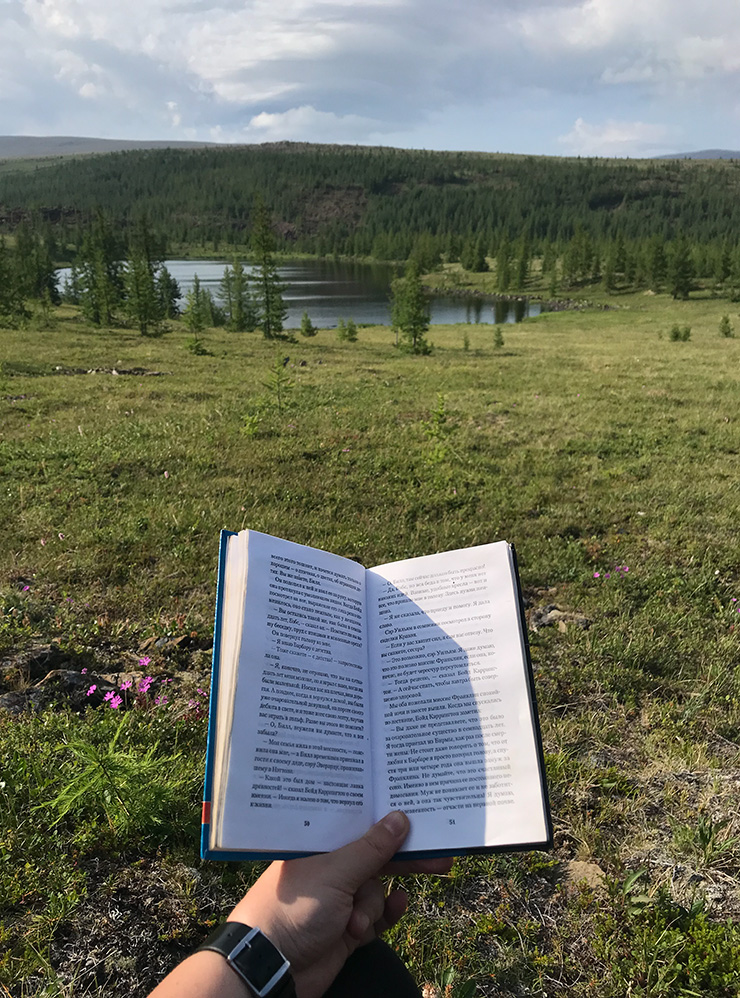

В последний день миссии, который был выходным, егеря отвезли нас к озеру — по их словам, названия у него нет, так как оно слишком маленькое. Рядом с озером — гора Пусьерка, мы даже успели поиграть в снежки и покататься со склона: лежал снег. Некоторые волонтеры отправились на вершину, а я осталась внизу читать книжку. Перед вершиной группа опять разделилась: одни хотели отдохнуть и насладиться видами, а другие продолжили поход. Забавно, что видеограф запускал дрон, чтобы проследить за тем, как далеко заберутся самые смелые.

Моя коллега, которая осилила весь подъем, поделилась со мной, что маршрут был комфортным. Еще ей понравилось, что можно не беспокоиться о клещах и змеях: в тундре их нет. С горы волонтеры принесли рога северных оленей: животные сбрасывают их раз в год. Одну пару подарили мне.

Еще до поездки я выяснила, что егеря могут организовать экскурсию к ненке Марте. Волонтеры, которые жили в Ингилоре в 2022 году, посещали ее чум. Я давно интересуюсь культурой и бытом кочевых народов — с тех пор, как несколько лет назад надолго застряла в монгольской юрте на озере Хубсугул, — и побывать в настоящем ненецком чуме было моей мечтой.

Хотелось сделать Марте подарок. Из лекций этнографа Константина Куксина я узнала, что у ненцев в почете бобровый мех. Бобра, который живет и в воде, и на суше, они считают особым животным, а его мех используют, например, для украшения одежды. Бобровую шкуру я купила на «Авито»: продавцом оказался дедушка из Перми — он не умел пользоваться доставкой, и мне помогла девушка, которая тоже подавала заявку на участие в миссии в Ингилоре, но не прошла отбор. Она забрала шкуру бобра у дедушки из Перми и отправила мне в Воронеж.

В Ингилоре егеря рассказали мне, что Марта попросила больше не приводить к ней ребят из экспедиций. В чем причина — не знаю. Так разбилась моя мечта. Я оставила бобровую шкуру у себя. Надеюсь, когда-нибудь встречусь с ненцами и подарок им понравится.

Что еще. Каждый вечер мы растапливали баню. Самые отчаянные потом прыгали в ледяную воду Большой Хадаты — я не рискнула.

После ужина, бани и чаепития мы общались и играли. Любимой была игра «Шляпа» — обычно ее хватало на весь вечер. Суть вот в чем: каждый записывает на бумажках по одному существительному и бросает их в шапку, мы разбиваемся на команды по двое и стараемся объяснить партнеру как можно больше слов, чтобы заработать баллы. В первом раунде нельзя использовать однокоренные слова, во втором нужно показывать их при помощи пантомимы. Мы предприняли несколько попыток сыграть в карты, но всякий раз возвращались к любимой «Шляпе».

Наша поездка пришлась на период белых ночей в ЯНАО, поэтому мы могли пойти гулять в окрестностях базы и рано утром, и в 22:00. Из-за того, что по ночам было как в сумерках, организм не понимал, что пора отдыхать: мне приходилось надевать маску, чтобы уснуть.

Вечер в Салехарде мы провели в баре: играли в дартс, танцевали и пели в караоке все песни, которых не хватало во время миссии. Я была рада воспользоваться благами цивилизации: принять ванну, заказать еду в кафе и уехать домой на такси. Но подобное счастье, на мой взгляд, длится недолго: когда что-то достается легко, это перестает быть ценным.

Связь

На этапе подачи заявки организаторы предупреждали, что в Ингилоре нет мобильной связи. Оказалось, это не совсем так: на кордоне Морозова в домике у егерей был усилитель сотовой связи. На базе ловили сеть сим-карты МТС. Но у меня t2, поэтому позвонить родным я не могла.

Только в предпоследний день я узнала, что на кордоне «Няровей» тоже есть усилитель. Там мне удалось сделать звонок: я чувствовала себя участницей «Последнего героя», которая выиграла испытание и смогла поговорить с родными. Я связалась с бабушкой — она знала, что я недоступна в дни миссии, и поэтому сначала приняла меня за сестру.

За десять дней в Ингилоре я отвыкла от общения в мессенджерах. Ничего нельзя было загуглить — приходилось опираться на свои знания и эрудицию окружающих. Плейлист был ограничен десятком заранее загруженных треков. Как ни странно, я сильно привыкла к этому образу жизни.

Когда на пути назад мы подъехали к паромной переправе через Обь у города Лабытнанги, в салоне трэкола повисла тишина: появился интернет. В мессенджеры посыпались сообщения, я начала разбирать почту и зашла в соцсети.

За время, проведенное без интернета, я в очередной раз убедилась, что нет такой проблемы, которая не могла бы решиться без моего молниеносного ответа. И коллеги, и родственники отлично справлялись без меня. Раньше я тоже устраивала себе информационный детокс, правда, не такой радикальный: в заграничных путешествиях я намеренно не подключаю роуминг, чтобы наслаждаться поездкой и ни на что не отвлекаться, разве что проверяю почту пару раз в день — по вайфаю в отеле.

Погода

До старта экспедиции нам дали ориентир, по которому можно сверять погоду, — деревня Лаборовая в Приуральском районе ЯНАО. Это ближайший к кордону Морозова населенный пункт — по прямой между ними 25 километров.

Данные о погоде в Лаборовой легко найти в интернете. Я иногда их проверяю: для меня это напоминание о том, что где-то сейчас гораздо холоднее, чем в Воронеже.

За время волонтерского проекта было несколько дней, когда температура держалась в районе +17 °C. В основном было прохладно, дул ветер, шел небольшой дождь. Иногда условия позволяли поработать без капюшона с москитной сеткой.

Мне кажется, самая неудачная погода для Ингилора — когда жарко и нет ветра. В такие моменты нас начинали активно атаковать насекомые. Мы носили спецодежду, которая полностью закрывает тело, — хотя она спасает от насекомых, мне в ней было очень жарко.

Сувениры

Гивиут, или кивьют, — это подшерсток овцебыка. Иногда его называют пухом. Овцебык сбрасывает подшерсток в процессе линьки. Этот легкий, мягкий и теплый материал используют в производстве одежды.

В первый рабочий день я поначалу не обратила внимания на клочки шерсти, разбросанные повсюду. Подумала, передо мной пушица — распространенное в Арктике растение. Егеря подсказали, что это гивиут.

Вместе с коллегой мы собрали по мешочку шерсти овцебыка. Хранить ее в нашем домике не стали: от гивиута исходил резкий запах. За неделю проветривания на улице он почти исчез.

Моей бабушке, которая всю жизнь выращивала овец, понравилось качество шерсти. Сначала мы перебрали ее от травинок, а затем вычесали на специальном инструменте — бабушка называет его «чёски». Скоро мы спрядем из гивиута нить — на прялке, которая принадлежала моей прапрабабушке. Потом я свяжу носочки или варежки на память об Ингилоре. Если материала не хватит, смешаю с шерстью бабушкиных овец: так посоветовали сделать егеря.

Оленина. Жителю центральной части России сложно в это поверить, но наша страна — одна из оленеводческих держав, наряду, например, с Канадой. Популяцию северного оленя в России оценивают в миллион особей. Олени обитают, например, на Камчатке, Таймыре, в Якутии и ЯНАО.

К сожалению, до воронежских супермаркетов это вкусное и диетическое мясо не доходит. В Салехарде мне посоветовали закупиться в магазине «Ямальские олени»: там широкий выбор продуктов с олениной в составе — суджук, мясные чипсы, бастурма, окорок, балык и другие. Я купила всего понемногу, чтобы делать мясные тарелки для гостей. Больше всего им понравились колбаса «Норд» и колбаски с добавлением тундровых ягод.

Цен на продукты в «Ямальских оленях» я не запомнила: в моем банковском приложении отобразилась лишь общая сумма, а чеки я не сохраняла. Но я нашла каталог товаров, где цены, как мне кажется, как в «Ямальских оленях»: например, 1 кг колбасы «Норд» стоит 3675 ₽, а 1 кг мясных чипсов — 4975 ₽.

Что еще. Рядом с «Ямальскими оленями» расположен Салехардский комбинат. В магазине при нем я купила консервы из ямальской рыбы — правда, позже увидела такие же в сетевом магазине в Воронеже. Еще присмотрела медвежатину, но продавец призналась, что ее производят в Московской области.

В аэропорту Салехарда к одному из волонтеров возникли вопросы на предполетном досмотре: в тундре он набрал камней и хотел увезти с собой, но на вылете на них потребовали документы. Мой коллега объяснил, что собрал камни для личной коллекции, а не для научных исследований, и его отпустили. Рога оленя и шерсть овцебыка в моем багаже никого не заинтересовали, хотя я и волновалась. Найти в правилах авиакомпаний запреты на их перевозку по России не удалось.

Итоги

Наверное, Ингилор — из тех поездок, о которых я буду рассказывать внукам: про нетронутую природу ЯНАО, невероятный животный мир и людей, которые остаются в своем регионе несмотря на суровый климат и бережно относятся к окружающей среде. Я получила новый уникальный опыт: например, ездила по тундре на трэколе, жила на территории природоохранной зоны и ремонтировала загон для овцебыков.

С коллегами у нас есть общий чат в «Телеграме». Туда мы скидываем все фото и статьи, связанные с экспедицией. На последней «свечке» в Ингилоре все приглашали друг друга в гости, и я уверена, что вновь увижусь с коллегами.

В следующий раз я поеду в город Шанлыурфа на юго-востоке Турции: буду преподавать сирийским детям английский язык. Возвращаться в одни и те же проекты я не люблю: на мой взгляд, в первую очередь настроение создают люди, и для меня июльская миссия 2024 года в Ингилоре никогда не повторится.

Потратила в Арктике за 10 дней в 2024 году — 6445 ₽

| Поезд из Воронежа в Москву и обратно | 2746 ₽ |

| Оленина и ямальская рыба | 2739 ₽ |

| Вечер перед вылетом в Салехарде | 960 ₽ |

Новости, которые касаются путешественников, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_chemodan