Увидели камнепад, промокли и потеряли часть группы: как мы прошли 100 километров по Алтаю

Это история из Сообщества. Редакция задала вопросы, бережно отредактировала и оформила по стандартам Журнала

В августе 2024 года мы с мужем осуществили давнее желание — отправились в поход по Алтаю.

Мы живем в Тюмени, и это была уже третья попытка такого отпуска. В первый раз планы сорвала внезапная болезнь: слегли всей семьей накануне выезда. Во второй — организатор отменил поход за несколько дней до начала, и мы не успели найти другой вариант.

В этот раз решили обратиться к самому известному в нашем городе туроператору, у которого Алтай — одно из основных направлений. Но без приключений все равно не обошлось. Достаточно сказать, что часть группы потерялась на маршруте и воссоединилась с остальными только два дня спустя.

О чем расскажу

Маршрут

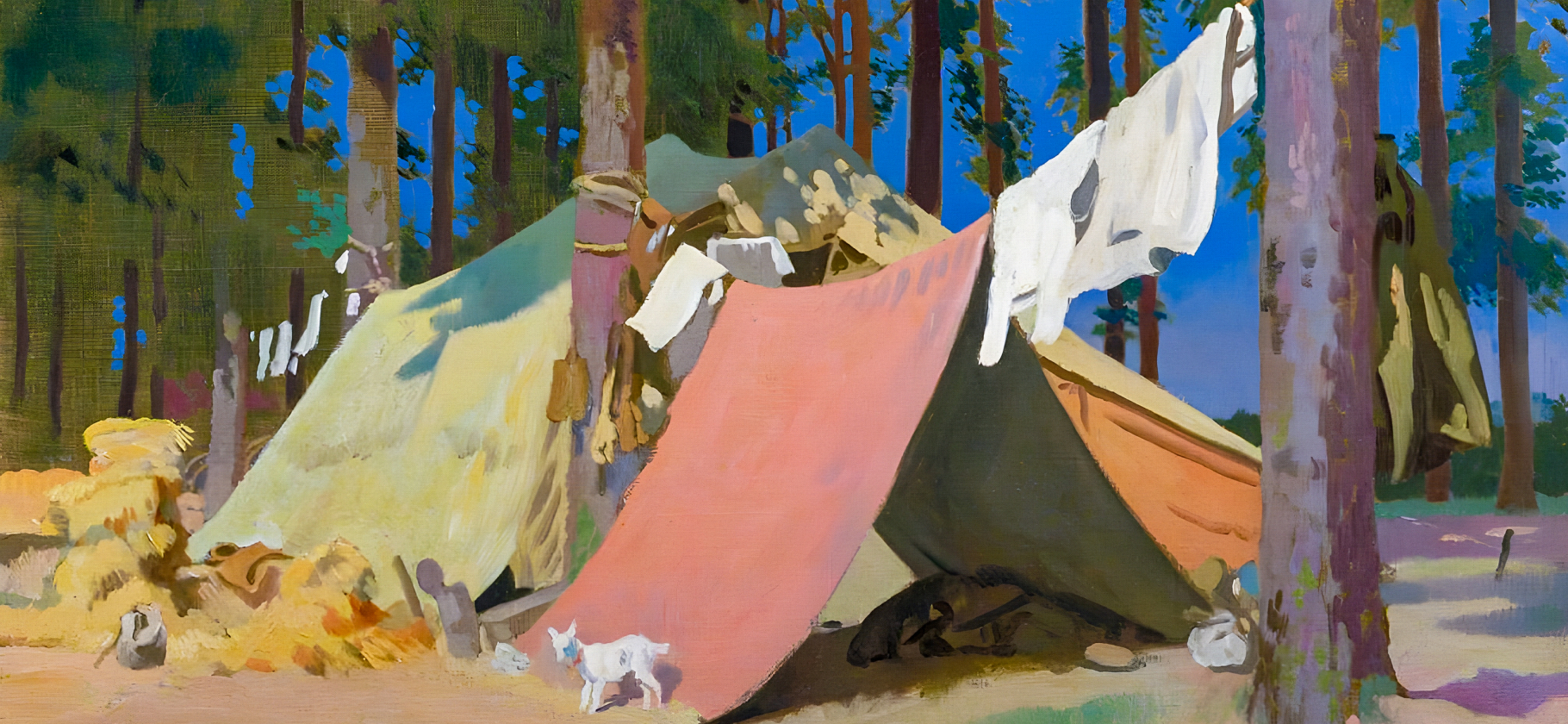

Маршрут путешествия был таким: Барнаул — Тюнгур — стоянка «У трех берез» — река Аккем — Аккемское озеро и гора Белуха — перевал Каратюрек — «Кедровые стоянки» — Кучерлинское озеро — река Кучерла — Тюнгур — Барнаул. Во время похода нам предстояло пройти пешком около 100 километров за 10 дней с учетом радиалок .

Я заранее бронировала тур и поймала акцию: заплатили 32 400 ₽ с человека со скидкой 10%. В стоимость входили трансфер из Барнаула в Тюнгур и обратно, заброска на «шишиге» к старту пешеходного маршрута, питание, доставка продуктов на лошадях, проживание в домиках в поселке в первую и последнюю ночь путешествия.

Билеты на поезд в стоимость тура не входили, добирались самостоятельно. Из Тюмени до Барнаула ехали в плацкартном вагоне, отдали по 4350 ₽, обратно — в купе за 7000 ₽ с человека. Еще покупали лепешки и пирожки у местных на стоянках, дрова в лагере МЧС. Отдельно оплачивали бани на маршруте.

Поход

День 1. Мы встретились с группой на вокзале в Барнауле. Было восемь туристов и два гида: старший и младший. Почти все участники — из Тюмени, как и мы, еще несколько — из Кемерова.

Сели в трансфер и доехали до Тюнгура. Преодолели 592 километра за 12 часов — с учетом грунтовок и остановок. Переночевали в домиках в поселке.

День 2. Утром распределили продукты по рюкзакам. Сначала организаторы планировали, что половину провизии нам доставят к Кучерлинскому озеру на лошадях. Но свободных коней в Тюнгуре не оказалось, поэтому в итоге мы несли вдвое больше, чем рассчитывали. Мне пришлось тащить за плечами около 18 килограммов.

Было тяжко, учитывая, что я сама вешу 50. К счастью, рюкзаки женщин старались облегчить в первую очередь. К слову, в конце маршрута за все эти неудобства организаторы сделали нам небольшую компенсацию: оплатили поход в баню.

Из Тюнгура нас забросили на «шишиге» в горы до стартовой точки пешего маршрута — стоянки «У трех берез». Поездка на этом грузовике оказалась отдельным приключением. Шел дождь, дорогу размыло, и, чтобы машина смогла пройти по раскисшей колее, на колеса надели цепи. В кузове чувствовала себя мешком картошки, который трясло во все стороны.

От стоянки «У трех берез» шли пешком по тропе вдоль реки Аккем, а вечером поставили палатки на берегу. Ночью началась сильная гроза. Я никогда не видела столько молний, гром гремел прямо над головой. Ливень накрыл весь лагерь. Я забыла спрятать ботинки в палатку, и к утру они насквозь промокли. За весь поход я ни разу не надела сухую обувь: часто шли дожди и она не успевала просохнуть.

Ночью один из участников группы проснулся от ощущения, что его кто-то щекочет. Оказалось, это была мышь. Она учуяла орехи макадамия, которые лежали в закрытом пакете среди его вещей, и прогрызла палатку. Пришлось ловить и выпроваживать гостью.

День 3. Мы двинулись к Аккемскому озеру. Пока шли по этому маршруту, часто видели вертолеты — не только МЧС, но и коммерческие рейсы. На них доставляли туристов прямо к водоему. Правда, стоит это намного дороже пешего тура.

Еще один комфортный вариант — конный поход в сопровождении алтайцев . У этого способа свои плюсы и минусы: в седле спина отдыхает от рюкзака, но тропы очень крутые, нужно все время быть начеку и крепко держаться.

До Аккемского озера мы добрались только к вечеру. Поставили палатки в альпинистском лагере рядом с базой МЧС, на берегу водоема. По походным меркам там были почти люксовые условия: умывальники с проточной водой из реки, туалеты и баня.

С берега открывался потрясающий вид на Белуху. Было пасмурно, лил дождь, что придавало пейзажу особое очарование: облака будто стелились по горам. Правда, это я оценила уже по фотографиям после похода. В тот момент, когда мы добрались до лагеря, так устала, что было не до красоты вокруг. В голове крутилась одна мысль: «Наконец-то. Не могли, что ли, лагерь разбить полтора километра назад, уже ведь нормально было. Дождь разошелся, надо скорее ставить палатку».

Дни 4 и 5. Эти два дня мы жили в лагере, делали короткие вылазки с легкими рюкзаками и исследовали интересные места поблизости. Сходили к подножию Белухи. Гора находится на границе России и Казахстана. Непосредственно на ее вершине начинается погранзона. Поэтому путешественникам, которые планируют восхождение, нужно заранее запросить специальное разрешение. Без него можно только подойти к ледникам у основания горы.

По пути к Белухе мы заглянули в часовню Архангела Михаила — очень спокойное и светлое место. А еще увидели настоящий камнепад: даже небольшой булыжник, скатываясь со склона, набирает такую скорость, что становится опасным. Поэтому в горах важно постоянно прислушиваться к тому, что происходит вокруг.

Сразу после выхода к подножию Белухи мы решили не возвращаться в лагерь, а добраться до озера Горных Духов — небольшого водоема в горах. К нему вела тропа, которая ответвлялась от основного маршрута. Но мы до нее не дошли: захотели срезать путь и двинулись, как тогда казалось, короткой дорогой прямо на гору.

Нам пришлось карабкаться по осыпающемуся склону. Когда поднялись, обнаружили, что вышли не на нужную нам вершину, а на соседнюю, которая находилась перед ней. К озеру вела сложная тропа с крупным курумником. Мы прикинули, сколько займет путь, и поняли: если пойдем дальше, вернемся в лагерь слишком поздно. Поэтому решили отказаться от посещения этой локации. Позже узнали, что у алтайцев озеро Горных Духов считается местом с плохой энергетикой. Так что, возможно, все сложилось к лучшему.

Потом мы отправились в долину Семи Озер. Дорога была несложной, несмотря на постоянный набор высоты. Там оказалось очень красиво: живописные водоемы, по берегам которых растет пушица , вокруг — заснеженные горы.

День 6. В этот день нас ждал самый трудный этап похода. Нужно было подняться с 2000 до 3000 метров над уровнем моря на перевал Каратюрек, потом спуститься с другой стороны и дойти до привала «Кедровые стоянки».

Подъем давался тяжело, у каждого был свой темп, поэтому группа растянулась, некоторые шли поодиночке. Тропа виляла, поднималась вверх и снова опускалась — за складками местности человек быстро исчезал из виду.

Моросил дождь, дул сильный ветер. Пока двигались, в футболке и куртке становилось жарко. Стоило остановиться — продувало за пару минут. Приходилось то надевать на себя все теплые вещи, то снова убирать их в рюкзак. Поэтому часто делать привалы, чтобы ждать других участников, не получалось.

Мы со старшим гидом и еще одним туристом первыми поднялись на перевал. К тому моменту группа растянулась настолько, что замыкающему до нас было больше часа пути. Наверху порывы ветра стали такими сильными, что сбивали с ног. Мы решили найти укрытие недалеко от вершины и подождать там остальных. Чтобы другие не ошиблись с направлением, на развилке выложили стрелку из камней — она указывала правильный путь. Дело в том, что перед выходом гиды уверяли: дорога через перевал одна, идет прямо, заблудиться невозможно. На деле оказалось, что маршрутов два: пешеходный уходил налево, конный продолжался прямо.

Мы дождались большую часть группы. Кто-то сразу свернул правильно, кто-то прошел мимо, но вовремя понял и вернулся. Потом мы со старшим гидом двинулись дальше, а младший проводник остался ждать отстающих. Ситуацию осложняло то, что мобильная связь в горах не ловила.

Когда гид понял, что трое замыкающих колонну пропустили поворот, пошел их искать и догнал только через шесть километров после развилки. Возвращаться на маршрут уже не имело смысла: засветло до лагеря они бы не дошли. Поэтому заблудившиеся остались ночевать там, где были. Младший инструктор оставил им еду и направился к нам — рассказать, что произошло.

Мы дошли до привала «Кедровые стоянки» уже к вечеру. Старший инструктор набрал воды, оставил нам продукты и ушел искать отставшую тройку. Мы сварили ужин в одном из котелков, в другом вскипятили воду.

Когда совсем стемнело, оба инструктора вернулись в лагерь — без туристов — и рассказали, что случилось.

День 7. На следующий день младший инструктор снова отправился к тройке, старший остался с нами. Продукты мы поделили и договорились о примерном маршруте на будущее.

После стоянки в кедровом лесу мы дошли до бирюзового Кучерлинского озера. Оно находилось в низине, со всех сторон окруженной горами. На берегу было так живописно и спокойно, что у меня возникло ощущение, будто весь мир исчез. Остались только горы, а в них, как в колыбели, — озеро, из которого быстрым потоком вытекает бурная река и уходит куда-то вдаль.

Мы поставили палатки на берегу. В этот раз снова не повезло с погодой: тропы были скользкими и глинистыми после дождей. Ливни и грозы с сильным ветром внезапно сменялись солнцем. Дрова, которые мы находили, были насквозь мокрыми.

День 8. Этот день мы провели в лагере. Часть группы отправилась в радиальный поход к водопаду Кони-Айры, но сначала попала под град, потом чуть не угодила под камнепад, поэтому вернулась, не дойдя до цели.

Я не пошла в радиалку, осталась в лагере — поддерживала костер и сушила вещи. Окрестности озера потрясающе живописные. Можно целый день медитировать на эти виды, особенно когда над головой проходит грозовое облако, где-то гремит и дождь сливается с гладью воды. Отдельной радостью для нас стала походная баня и лепешки, которые готовили и продавали алтайцы, живущие рядом.

День 9. Мы двинулись в обратный путь по тропе вдоль реки Кучерлы. К этому моменту рюкзаки стали значительно легче, идти было проще. Добравшись до следующей стоянки алтайцев, неожиданно встретили потерявшихся членов группы.

Оказалось, они решили не идти до Кучерлинского озера и провели последние два дня в этом месте, делая радиальные выходы к ближайшим вершинам. Вечером мы поставили палатки на берегу Кучерлы.

День 10. Утром добрались до одной из стоянок, где нас ждала «буханка» . Большинство поехали в Тюнгур на ней. Четверо, в том числе я, оставили тяжелые рюкзаки на доставку, а сами налегке прошли до поселка еще 13 километров. Оказавшись в Тюнгуре, в первую очередь вышли на связь с родными. А потом удовлетворили потребность в гедонизме: ели мороженое, пельмени и салат из помидоров и огурцов. Именно в такой последовательности.

Вечером мы по-праздничному отметили завершение похода — с тортом и шампанским. Нам очень повезло с группой: собрались разносторонние люди с богатым жизненным опытом и стойким характером.

Непредвиденные ситуации

В походе что угодно может пойти не так. Яркий пример — ЧП на перевале Каратюрек, когда трое участников группы заблудились. На мой взгляд, тут сошлось несколько факторов, включая плохую погоду и недостаточно четкие объяснения гидов про детали маршрута. Хорошо, что все закончилось благополучно.

Были и другие непредвиденные ситуации. Оказалось, что трекинговые палки, которые используют на тропе для поддержания равновесия, очень хрупкие и легко трескаются при падении. Мы с мужем сломали пару таких в первые дни.

В рюкзаках слабые места — фастексы и швы. У одного из участников группы полностью оторвалась боковая поддержка спины, к которой крепилась лямка. Прямо на тропе мы пришили ее на место рыболовной плетенкой .

Я мерзлячка, несмотря на теплый спальник и пуховую куртку, не могла уснуть в палатке из-за холода. Поэтому мне дали термоодеяло. Оно выглядело как тонкий слой эластичной фольги. Я постелила его на дно палатки — стало теплее. Сделала вывод: лучше иметь с собой такое одеяло, чтобы не мерзнуть в походе, учитывая, что оно очень легкое и занимает мало места.

Снаряжение

К такому походу нужно хорошо подготовиться. Расскажу, какие вещи нам пригодились:

- Палатка.

- Спальники-коконы. В отличие от обычных прямоугольных они сужаются к ногам, плотнее прилегают к телу и лучше держат тепло.

- Надувные коврики. Выбрали их вместо туристических пенок, потому что они комфортнее и занимают меньше места в рюкзаке.

- Рюкзаки на 75 литров.

- Металлические походные кружки. Еще захватили котелок — он остался у мужа после армии. Делили его весь поход: супруг использовал в качестве миски основную часть, а я — крышку. Очень функциональная вещь.

- Налобные фонарики.

- Розжиг и охотничьи спички — они горят даже на ветру и в сырости. Сигнал охотника взяли на всякий случай, если придется отпугивать медведя. К счастью, он не пригодился.

- Аптечка, гигиенические принадлежности и спреи от насекомых. Использовали их во время первого выхода на тропу, но быстро поняли, что клещей и комаров там нет, поэтому репелленты больше не понадобились. Еще мы заранее оформили страховку от укуса клеща — на всякий случай.

- Ботинки с фиксацией стопы, штаны, куртки, термобелье, трекинговые носки, быстросохнущие футболки, кепки, сменная одежда для лагеря и сна.

- Документы и электронику упаковали в пакеты с застежками зип-лок, чтобы не промокли.

- Мелочи, которые выручали: нитки с иголкой, запас пакетов для вещей, прищепки. Веревку не взяли — зря, очень бы пригодилась. Нитку лучше брать альпинистскую: обычной рюкзак не зашьешь.

- Из необязательного я захватила с собой небольшую книгу — в прочитанных страницах сохраняла полевые цветы. Еще взяла блокнот, вела в нем дневник путешествия. Дома нас ждала шестилетняя дочь. Хотела потом прочесть ей рассказ о наших приключениях.

- Вкусняшки. Все в группе что-то взяли: одни — орехи, другие — конфеты. У нас с мужем были маленькие сникерсы: калорийно, сладко, вкусно. Еще захватили с собой леденцы. Большую часть перекусов съели в первые дни, но немного оставили на потом. Сладости очень пригодились под конец, когда накатывала усталость и хотелось поднять моральный дух.

Итоги

Самое главное в походе — это люди. Мы шли с незнакомцами, но группа подобралась просто потрясающая. По вечерам мы пели песни у костра, один из наших гидов своим исполнением собирал аншлаг на всех стоянках.

У всех общая протяженность маршрута получилась разной — от 70 до 115 километров. Я преодолела около ста. В целом поход был полным выходом из зоны комфорта. Мы остались без привычных благ цивилизации: горячей воды из крана, возможности помыться, постирать вещи в машинке и просушить обувь.

К тому же на третий день у меня сильно обгорело лицо, несмотря на то что пользовалась солнцезащитным кремом с SPF 50. Из-за этого остаток похода я носила балаклаву — на лице была застывшая корка, которая от постоянного ветра и умывания на холодном воздухе становилась только хуже и больнее.

Еще из-за постоянных дождей все дни приходилось ходить в мокрой обуви и влажной одежде. Под конец похода думала, что слишком нежная для таких приключений, и не представляла, что захочу снова участвовать в подобных авантюрах.

Но, вернувшись в город, я вспоминаю это путешествие как одно из самых потрясающих в моей жизни. И снова тянет оказаться в горах — без связи, с песнями у костра, самой вкусной родниковой водой и звездами, горящими как фонари, одна ярче другой.

Траты на десятидневный поход по Алтаю на двоих — 87 500 ₽

| Тур | 64 800 ₽ |

| Билеты на поезд | 22 700 ₽ |