Как говорить с детьми про деньги

Курс о том, как научить ребенка разумно тратить и копить

Дети обожают покупать и тратить

Но им трудно понять, почему вы не хотите купить все игрушки в магазине, а ваш кошелек не банкомат. Ребенку предстоит узнать много всего о деньгах — и наш курс поможет вам стать проводником к этим знаниям. Вы сможете объяснить, что такое деньги, как научиться их зарабатывать и ценить, как не влезать в долги, копить и вкладываться в действительно важные вещи.

Как устроен курс

6

текстовых уроков по 25—35 минут

40+

примеров диалогов с детьми разного возраста

Доступ остается навсегда — можно проходить в удобном темпе и любом порядке

60+

рекомендаций книг, игр и видео, которые помогут в разговоре о деньгах

Курс подойдет, если хотите научить детей финансовой грамотности в игровой форме

Автор и эксперт

Финансовый педагог и тьютор, эксперт Национального центра финансовой грамотности, мама двоих детей

Детский психолог и игровой терапевт

Примеры из жизни, игры, шаблоны и схемы

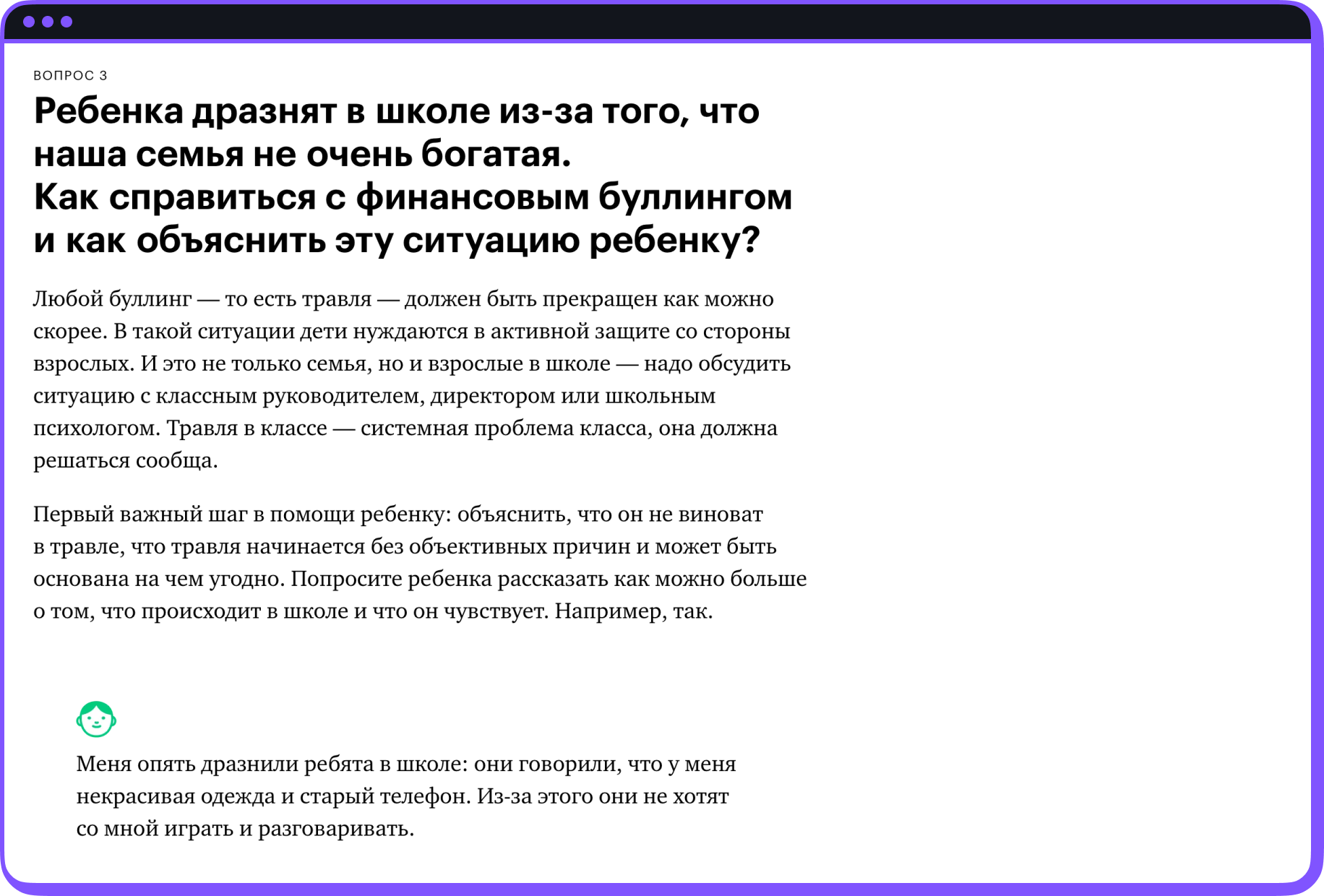

Ответы на частые вопросы

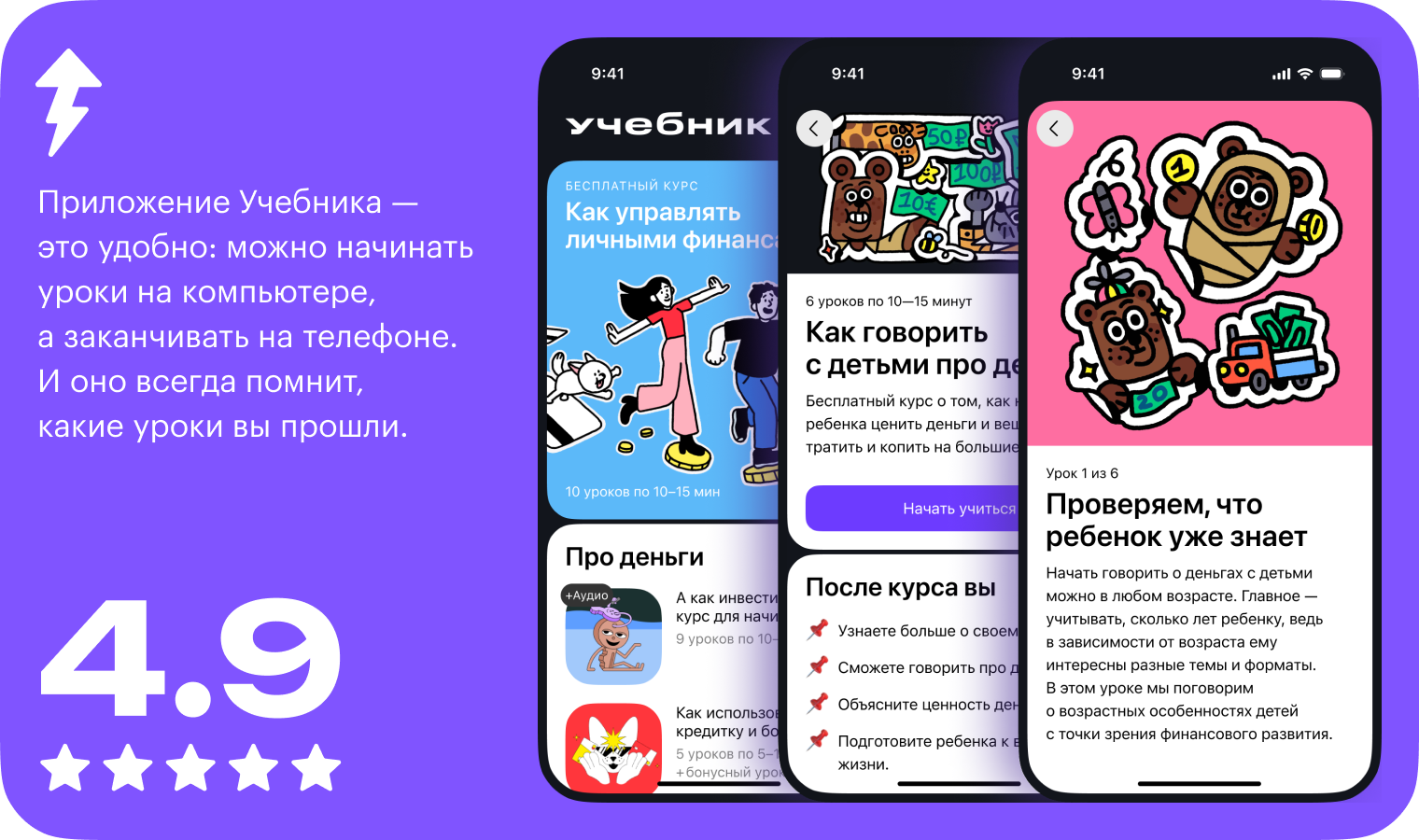

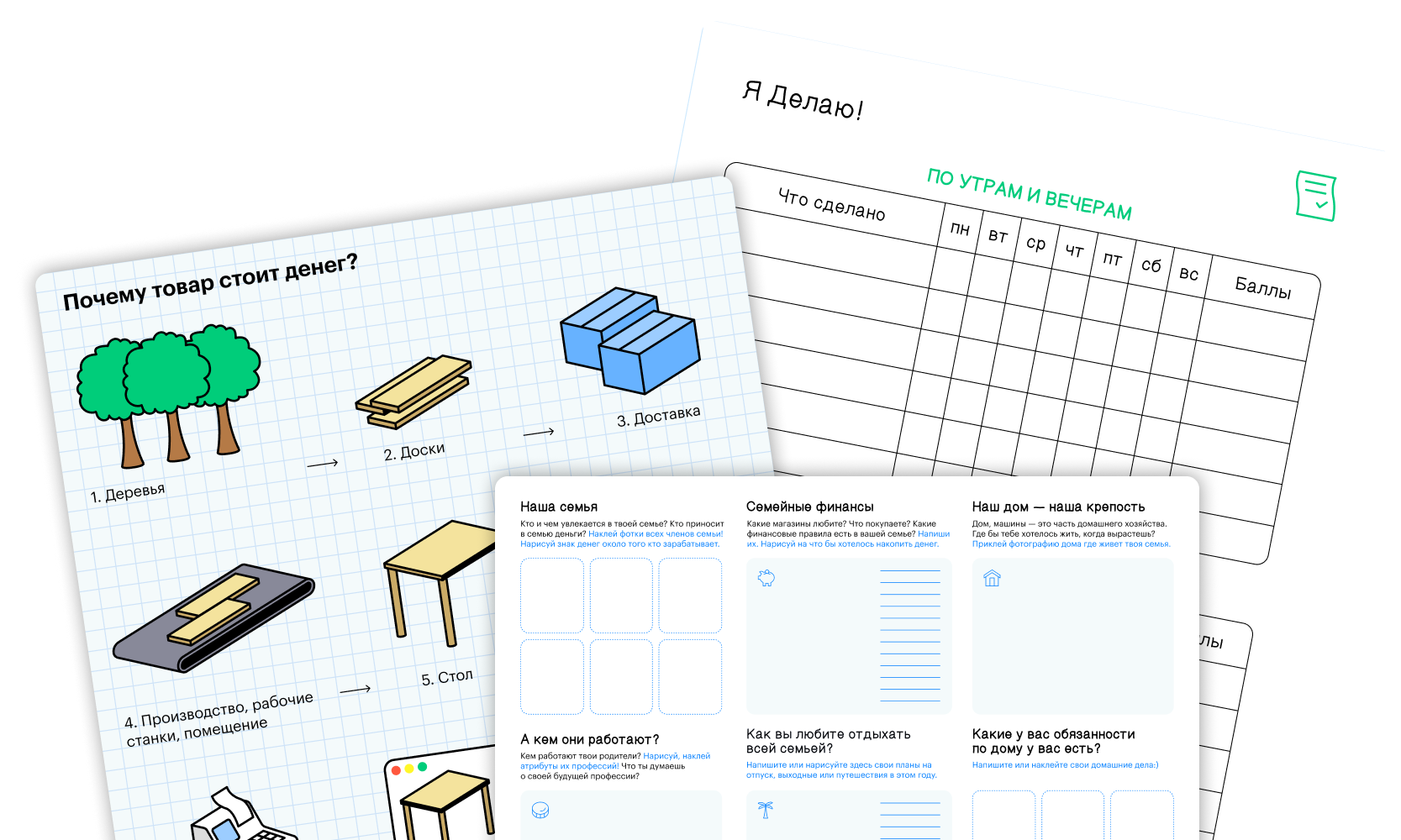

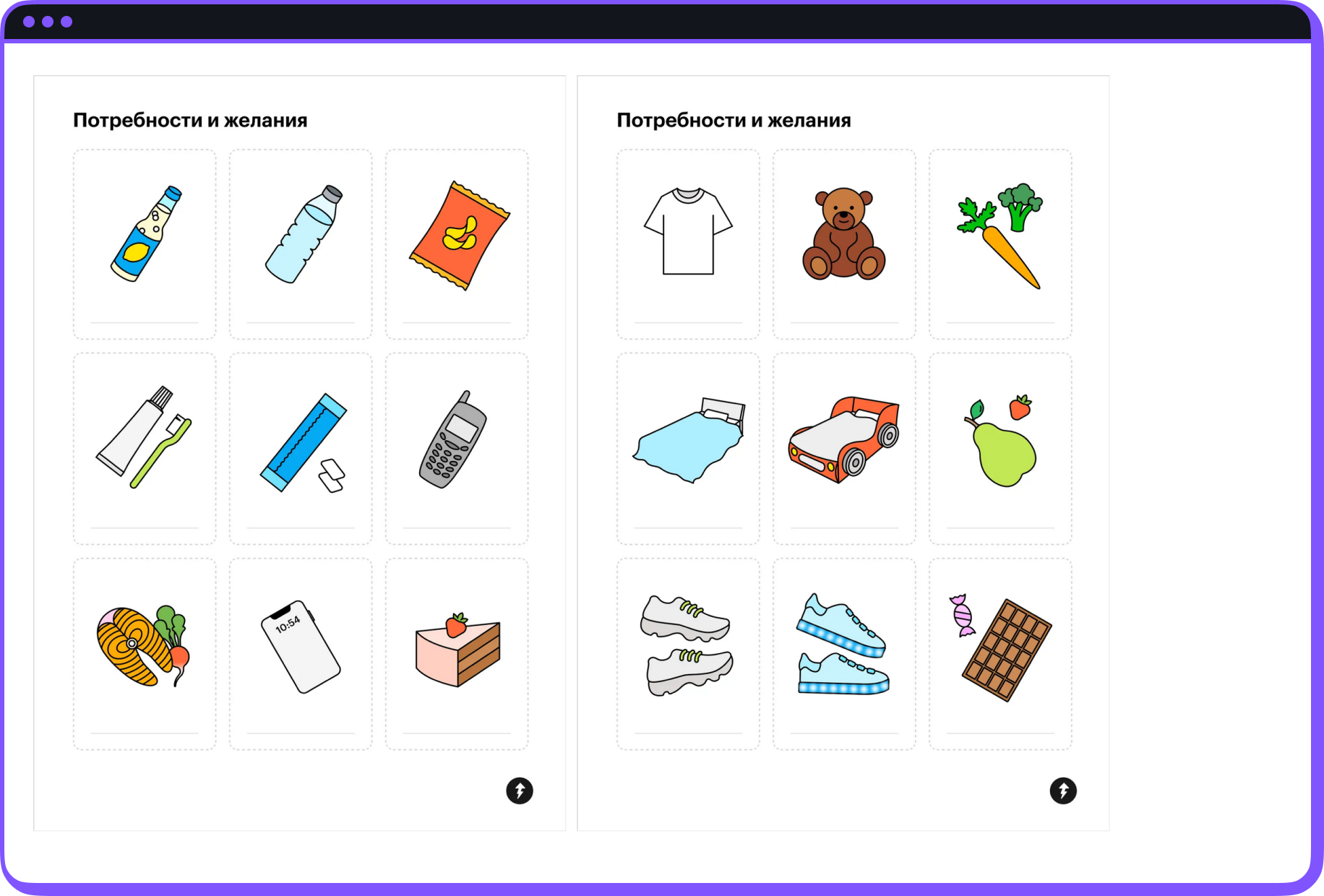

- В каком формате проходит обучение?Каждый урок — это лонгрид с иллюстрациями, примерами, фотографиями, схемами и заданиями. Некоторые задания можно выполнить прямо в уроках, а для других понадобятся дополнительные программы или ручка и лист бумаги. А иногда в конце уроков бывает тест для закрепления пройденного материала.

- Уроки выходят сразу или по отдельности?Все уроки уже опубликованы.

- Сколько длится курс?У курсов нет ограничений по времени: они в текстовом формате, поэтому проходить их можно в удобном темпе. В среднем урок можно пройти за 20—30 минут.

- Можно пройти курс повторно?Да, курс можно проходить сколько угодно раз, все материалы останутся у вас.

- Мы на связиПишите нам на pro@t-j.ru. Читаем все письма и постараемся ответить вам как можно быстрее

Оставайтесь с нами

В почте

По секрету рассказываем самое ценное из курсов и сообщаем о выходе новых. А еще приносим скидки

Команда курса

- Написали

- Спроектировали

- Отредактировали

- Оформили

- Организовали