«В нашей сфере много тем, которые триггерят взрослых»: Наталья Ремиш — о детской мультипликации

На видеоплатформах каждый день появляются новые мультфильмы, но не все глубоко затрагивают тему отношений и эмоций.

Один из анимационных сериалов, которые помогают детям понимать и проживать разные жизненные ситуации, — «Про Миру и Гошу». Его создательница — писательница и журналистка Наталья Ремиш — берет идеи для новых эпизодов в быту.

Мультфильмы — это только часть мультимедийного проекта для детей и взрослых «Просто о важном». Мы поговорили с Натальей о том, какая у этого проекта миссия, как устроена ее работа и какие уроки может преподнести родительство.

Что расскажем

— Как родительство повлияло на вашу карьеру?

— Я работала в маркетинге и пиаре алкогольной промышленности. И, конечно, никакого отношения к детям это не имело. Но я всегда хотела делать что-то полезное для них и про них. Поэтому, когда они у меня появились, как-то очень органично вышло, что я стала писать про родительство. Так я пришла в детскую индустрию.

Сначала я писала в соцсетях, которые у меня на тот момент были. Просто анализировала свои состояния во время родительства. Потом у меня появился текст уже о моей дочери, на тот момент младшей, который стал первой книгой — «Детям о важном».

Я вела много разных записей. Они были в первую очередь для себя, но часть из них попала в книги. Кроме «Детям о важном» вышла еще одна — «Моя Лола», которую я написала об одной из старших дочерей.

— Как произошел переход от книг к мультфильмам?

— Мне захотелось сделать первый мультик просто для дочери. О том, как девочка Мира встретила мальчика Диму, который не умел говорить и плохо ходил, и они стали друзьями. Думала, производство будет недорогим и все получится легко. У меня был опыт создания анимационных проектов для клиентов, и я решила действовать по такому же плану: нашла студию, которая делает простую анимацию, придумала сценарий, пришла к ним с этим сценарием, и мне озвучили сумму.

Но потом я начала дорабатывать все уже со специалистами — людьми, которые профессионально смотрят на сценарий: например, обратилась к психологам. А еще пообщалась с мамами, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. И в итоге мне пришлось переписать сценарий полностью. После этого цифра оказалась другой.

Я решила обратиться в более профессиональную студию — «Паровоз», — хотя это и было дороже. Тогда и начались мои первые краудфандинги: я стала собирать деньги, чтобы оплатить создание мультфильма. Обычно анимационная команда «Паровоз» берется за большие проекты, крупные госзаказы. Но тут они взяли на себя неинтересный с точки зрения бизнеса проект и решили работать фактически на волонтерской основе, потому что хотели сделать мультфильм на важную тему. Я им за это благодарна.

Так появился первый мультик, а потом все стало развиваться. В итоге мы создали целую вселенную «Миры и Гоши», которая включает в первую очередь анимационный сериал.

— Как вам удавалось совмещать родительство и эти проекты, которые стали работой?

— Муж в этом плане очень помогал. Сейчас мы в разводе, но он во многом берет на себя родительство. Потом я нашла няню, постепенно стала появляться команда, которая работает над мультфильмом. Все росло поступательно и очень органично. Если бы это свалилось на меня сразу, я бы, наверное, не выдержала. А так у меня получалось находить время и на семью, и на работу.

С детьми трудно работать, когда ты дома. Потому что, какая бы ни была няня, чаще всего они бежали ко мне — и если случались какие-то проблемы, и если происходило что-то хорошее. Да и у меня на какой-то крик, недовольство включаются материнские механизмы: срочно надо спасать. Поэтому я старалась разделять работу и детей: либо няня шла гулять с ними, если это возможно, либо я уходила в кафе. Так я эффективнее работала.

Сейчас мне уже удается закрыть комнату и не реагировать на крики. Но теперь есть другое: дочки постоянно приходят с друзьями домой. То есть детей очень много, и это тоже звуковая перегрузка.

В целом, конечно, я не тот человек, который работает с девяти до шести в спокойном режиме. Если я отвела детей в школу, скорее всего, и заберу их тоже я. И потом начинается: одна занимается конным спортом, вторая — теннисом. Соответственно, мне нужно их отвезти. В то время, пока едем, я с ними болтаю. А пока они заняты — работаю. Потом едем домой, тоже болтаем. Мой день разбит на отрезки. У меня нет полноценного рабочего дня, но есть вечера, когда дети ложатся спать, — тогда я дорабатываю.

В моей жизни родительство и работа тесно связаны, и в этом есть большой плюс: я много вижу своих детей в течение дня. Знаю, что у них происходит, что их беспокоит. Когда забираешь ребенка из школы, у него свежие воспоминания, он может рассказать, что произошло. Если вечером спросить, как там в школе, он уже не очень хорошо помнит.

С другой стороны, я как будто всегда нахожусь в рабочем режиме. Нет такого, что на часах шесть вечера — и теперь до конца дня я только мама. Мои мысли могут быть заняты рабочими задачами в любое время.

— Сколько проектов вы ведете? Есть ли среди них приоритетный?

— У меня четыре основных блока: это соцсети — личные в «Инстаграме»* и «Телеграме», — анимационная студия, книги и платформа для родителей. В разные периоды жизни они занимают разное количество времени.

Сейчас, например, я сдаю две книги, и мои мысли в основном об этом. Одна из них станет седьмой «Про Миру и Гошу», в ней больше про отношения детей школьного и подросткового возраста. Вторая — новый классный проект для детей 5—7 лет.

Книга — это то, что невозможно сесть и сразу сделать. Например, я начала над ней работать и чувствую: как-то не очень, нужен дополнительный материал. Я жду, когда дети будут дома, начинаю за ними наблюдать. Для этого нужно время, поэтому книгу откладываю.

Вот вижу классную идею — например, кто-то с кем-то поругался. Дожидаюсь, когда дети лягут спать, и записываю. На следующий день перечитываю: здорово, но не очень. Надо дописать. Процесс получается растянутый.

— Значит, проект «Просто о важном» — это не только мультфильмы?

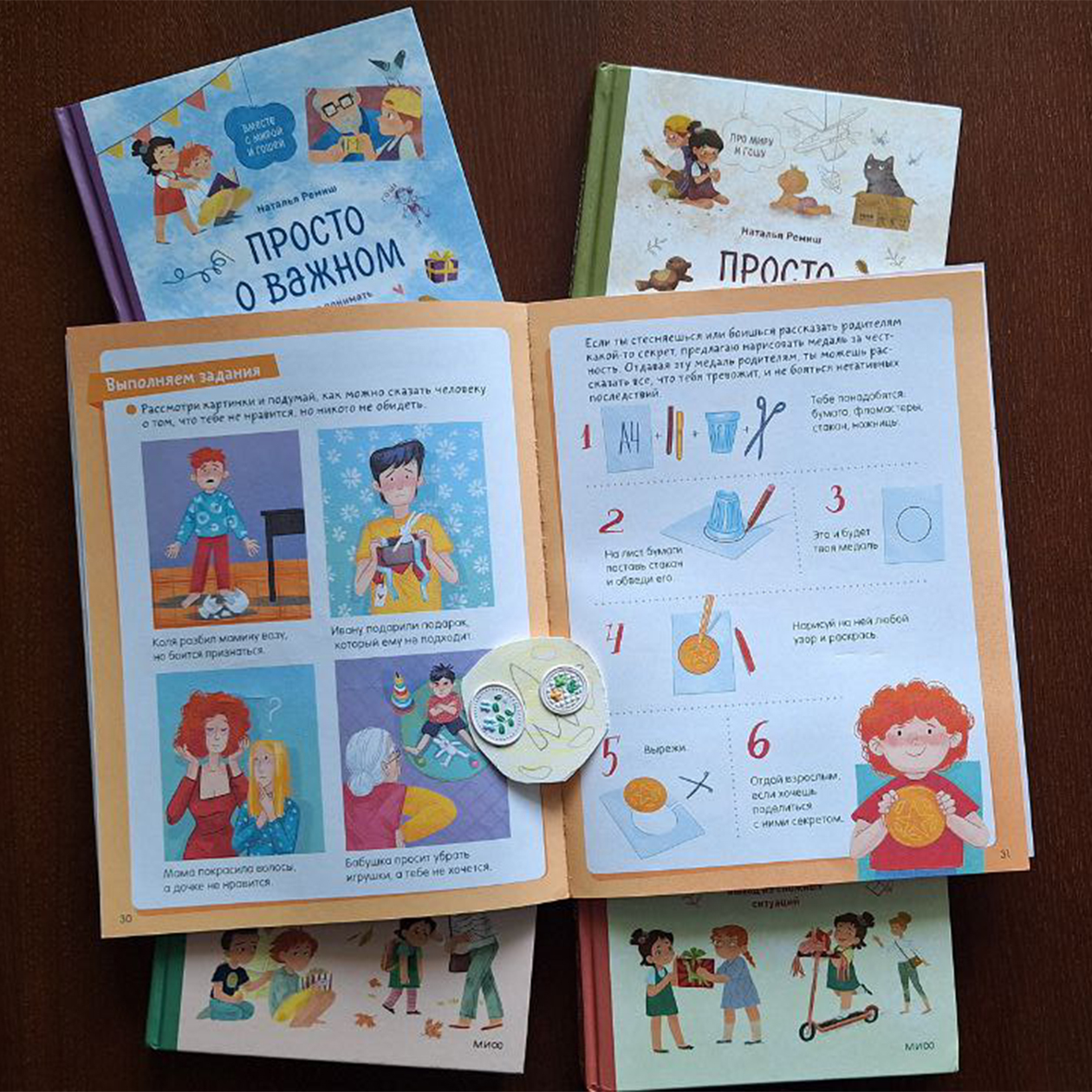

— Сейчас это уже целая вселенная: мультфильмы, книги, активити. Недавно появились карточки в школу с милыми посланиями ребенку, игры, различные материалы для совместного времяпровождения родителей и детей. Создавая их, мы не хотим напрячь взрослых, будто они должны развивать ребенка. Мы хотим помочь родителям восстановить связь с детьми.

Я говорю «восстановить» не потому, что связь непременно разорвана. Просто мы все-таки живем в разных мирах, и они не всегда пересекаются. Детей интересует пролетевшая бабочка, щенок, который бежит по улице. А у нас в голове — что приготовить на ужин и как закрыть ипотеку. И это нормально. Но нужны точки соприкосновения, чтобы общение и взаимодействие не строилось только вокруг бытовых вопросов вроде «ты сделал уроки, почистил зубы?». Должен быть какой-то эмоциональный контекст.

Поэтому все продукты, которые мы создаем в рамках проекта «Просто о важном», так или иначе связаны с этим. Например, они помогают вспомнить, какой мама была маленькой. Обсудить, что важно сейчас для родителей, а что — для ребенка. Или, допустим, родители положили ему карточку с милым посланием в рюкзак и так напомнили, что ждут его дома. Такие маленькие детали делают отношения более глубокими и значимыми.

В быту, когда приходится постоянно торопиться, очень сложно находить время для чего-то спокойного, доброго, светлого. Поэтому мы создаем для этого инструменты.

— Как вы искали финансирование и собирали команду для проекта?

— Теперь, когда мультфильмы стали популярными, мы начали сотрудничать с партнерами. Но изначально существуем на краудфандинге — это основной источник средств для создания мультфильмов. Есть огромное количество людей, которые переводят нам деньги разово, ежемесячно или оформляют годовую подписку. В ответ после выхода новых серий «Про Миру и Гошу» они получают рассылку с активити: это небольшие сборники с заданиями, которые помогают детям порефлексировать на тему серии.

После сотрудничества со студией «Паровоз», где мы создали мультфильм «Про Диму», продолжили производить мультфильмы на студии «Аэроплан» — уже про «Миру и Гошу». Это были, наверное, первые десять серий. Потом мы решили, что можем создать команду сами, потому что нам так удобнее контролировать производство. В сторонних студиях мы все еще заказчик, который видит продукт, только когда он уже готов.

Сейчас, когда у нас есть собственная студия, я отсматриваю одну серию восемь-девять раз на разных этапах. Я могу изменить тон мамы или ее взгляд, если она просто строго смотрит, а надо, чтобы смотрела строго, но с улыбкой. Все эти нюансы для меня очень важны, потому что мы делаем сериал про эмоции, взаимоотношения, а в них невербальная коммуникация часто значимее того, что говорят персонажи.

Команду собрали просто: появился один человек, он привел другого, этот порекомендовал третьего. Сейчас в студии порядка 25 человек, которые работают параллельно. Мы делаем примерно шесть эпизодов «Про Миру и Гошу» одновременно, все они на разных стадиях производства. Какой-то будет закончен через две недели, какой-то — через три, а какой-то — через четыре месяца.

— Откуда вы черпаете идеи для проекта?

— Очень часто приходит, например, какая-то история в соцсетях: мне в директ пишут что-то интересное, я расспрашиваю. Думаю: классная идея, можно взять либо полностью, либо детали.

Иногда команда приходит с проблемой или партнеры обращаются с идеей. Сейчас мы сотрудничаем с одним крупным российским футбольным клубом, делаем проект, который для нас и для них очень важен. Идею про футбол предложили они, а мы ее поддержали. В нашей команде нет специалистов по футболу, поэтому мы прислушиваемся к советам футбольного клуба, а они прислушиваются к нашей экспертизе — например, по поводу каких-то формулировок, поведения детей.

Можно сказать, все идеи основаны на реальных жизненных ситуациях. Поэтому ребенок, посмотрев мультфильм, может ассоциировать себя с героем, обсудить с родителями, как-то сверить свою систему ценностей.

Приведу такой пример. Все родители разговаривают с детьми про безопасность: учат, что нельзя переходить дорогу на красный свет, играть со спичками и так далее. Но редко кто задумывается о такой ситуации: ребенок приходит в школу и видит, что у соседа по парте, допустим, круче пенал. Как он себя будет в этот момент чувствовать? Захочет ли такой же пенал? Станет ли дружить с мальчиком, у которого крутой пенал? И как ребенок вообще себя поведет?

Такое вполне можно показать в мультике. И когда зрители это увидят, смогут обсудить ситуацию со своим ребенком, спросить, как бы он на нее отреагировал, подсветить то, что важно в их системе ценностей. Возможно, они даже узнают, что в жизни их ребенка есть такой мальчик с крутым пеналом.

— Бывает, что мультфильмы «Про Миру и Гошу» вскрывают какие-то глубинные чувства, а иногда и страхи детей. Как к этому относятся родители?

— Родители часто пугаются таких реакций детей. Но я всегда говорю, что вам показали, на что стоит обратить внимание. Это очень важно. Возможно, в жизни ребенка таких событий не было, но страх затаился где-то на подкорке. И вот он сейчас, в безопасной атмосфере дома, рядом с вами дал вам об этом знать. Классно, что об этом можно поговорить.

У нас сейчас идут интересные переговоры: мне хотелось бы сделать эпизод совместно с доулой смерти . Я знаю, что это страшно триггерная история для многих родителей, но не для детей, потому что им непонятна концепция смерти. При этом практически каждая семья в какой-то момент жизни с ней сталкивается. Это не обязательно смерть человека: умереть может собака, кошка или, бывает, ребенок увидел мертвую птичку на дороге.

В таких ситуациях родители не всегда реагируют адекватно, потому что боятся, что ребенок испугается. Ведь взрослые знают, что такое смерть, и уже проживали болезненные ощущения, связанные с ней. Для детей пока это абстрактно.

А еще взрослые иногда жалуются, что, например, ребенок из-за смерти бабушки переживал меньше, чем из-за потерянного мишки. Они не понимают, почему так, думают: «Что за черствый у меня ребенок?» Но если поговорить с родителями, оказывается, что мишка всегда был рядом с ребенком, и вот его нет. А бабушка жила где-то далеко, семья к ней ездила раз в три месяца. Естественно, ребенок не ощущает эту потерю, не понимает, что произошло.

Я бы хотела сделать об этом мультик. Но в то же время я боюсь осуждения родителей и что они перестанут показывать наши мультфильмы детям, если узнают про такой сюжет. Есть серии, после просмотра которых некоторые говорили: «Когда я увидела, что у вас затронута тема развода, перестала показывать ребенку ваши мультики».

В общем, в нашей сфере много сложных тем, которые по-разному триггерят взрослых, потому что они пропускают эти темы через себя и им становится больно и тяжело. Возможно, потому, что они не обсуждали это со своими родителями в гуманном ключе. У наших же детей есть возможность проживать любые ситуации с родителями, которые знают, как об этом лучше поговорить.

Например, я помню: когда тема смерти всплывала в моем детстве, у всех были трагичные лица, потому что это же смерть, она должна быть со скорбью. А сейчас я понимаю, что на самом деле ребенок будет воспринимать эту тему так, как ты ему невербально передашь. Если говорить о ней более-менее спокойно, без дрожащего голоса и слез, то и ребенку будет проще это пережить.

— Как бы вы описали свой подход к воспитанию в целом?

— В основном я придерживаюсь нескольких принципов.

Первый — это эмпатия, когда чувствуешь ребенка, понимаешь, как за поведением рассмотреть его потребности.

Второй — границы. Иногда мы забываем, что они нужны детям, чтобы чувствовать себя безопасно. И, конечно, границы нужны родителям, потому что иначе дети садятся на голову, а этого тоже не хотелось бы: уставший родитель — это обычно злой родитель.

Третий — постепенно передавать ребенку ответственность за его жизнь. Это когда пятилетнему дошкольнику говоришь: можешь надевать то, что ты хочешь, и сам выбирать, что носить. И пусть это будет разноцветное, пусть это будут платья принцессы, если правила детского сада или школы не запрещают. Но если как родитель ты понимаешь, что ребенок может замерзнуть на улице без шапки, берешь ее с собой и предлагаешь: «Все-таки на улице холодно, давай наденем».

И последний, главный, — ненасильственное воспитание. Я считаю, что наказывать нельзя. Можно только давать ребенку понять последствия своих поступков.

Если сейчас в комнате у детей полный кошмар, а их нет дома, я ничего не трогаю. Когда вернутся, мы сядем вместе и будем разбираться, что и куда положить. Потому что иначе, если я это все разберу, они не почувствуют труда, который в это вложен, и будут дальше все раскидывать.

Еще я не убираюсь в их комнате, потому что мне хочется, чтобы дети почувствовали, каково это — жить в таком бардаке, когда ты ничего не можешь найти. У нас на этот счет скоро выходит мультик: бабушка поставила эксперимент и разрешила детям не убираться. И в итоге Бэйби, младшая дочка, не смогла открыть дверь в туалет, которая была завалена игрушками, и написала на пол. И много других проблем случилось в итоге из-за этого бардака.

Финальную ответственность за жизнь своих детей несу я. Но мне важно давать им эту ответственность тоже почувствовать.

— Развод с мужем как-то отразился на вашем подходе к воспитанию и отношениях с детьми?

— На отношениях с детьми скорее да. Сначала и мне, и бывшему мужу было очень эмоционально тяжело, потому что развод — сложный процесс. Но постепенно все пришло в норму. А сейчас нам с детьми живется, я считаю, значительно приятней, чем раньше.

У нас нет дисгармонии, которая раньше существовала. Не потому, что муж или я — плохие люди, а потому, что на многое у нас были разные взгляды, и эти точки зрения все время сталкивались, а дети были этому свидетелями. Даже если не ругаться, не кричать, не кидаться посудой, напряжение все равно ощущается в атмосфере дома.

Сейчас этого нет. Мы живем в спокойной обстановке: у меня она более свободная, у папы больше правил. Он любит, когда все четко. Дети приходят к нему и знают, что в восемь часов вечера точно лягут спать. Когда они со мной, то понимают, что можно выпросить больше времени на игры и разговоры.

Мы с ними это обсуждали: они сказали, им очень нравится, что у них там кошка, здесь собака, там все четко и игры с папой, а здесь они могут валяться со мной на кровати, болтать и у нас пижама-пати. Поэтому в итоге наше с мужем расставание хорошо сказалось на их жизни.

— Важными событиями, которые происходят в вашей семье, вы делитесь в соцсетях. Насколько сложно вести личный блог?

— Я пишу всю жизнь, с детства. У меня исписаны детские дневники. Я писала всегда, чтобы структурировать свои мысли. Когда они изложены на бумаге, мне проще формулировать, что я чувствую.

В то время, когда я писала в соцсетях, в основном констатировала факты, которые в моей жизни происходили. Я также писала заметки у себя в компьютере про отношения с Лолой, одной из дочерей. Но блог начал расти, когда стали выходить первые краудфандинговые компании, и люди стали меня поддерживать, делать репосты моих текстов, чтобы собрать деньги. И это приводило к тому, что подписчиков становилось больше.

Здесь такая двоякая история: ты пишешь вроде бы для себя, но, если не получаешь отклика от других, становится тяжело. Не потому, что хочется, чтобы как можно больше людей тебя любили и читали, а потому, что, если пишешь на публику, ждешь поддержки, согласия, какого-то «да, у меня так же». Особенно когда приходится говорить о чем-то болезненном, что показывает тебя с уязвимой стороны. Когда я начала получать эти отклики, мне психологически стало легче.

Вообще, все мои соцсети — это очень классное сообщество и огромная группа поддержки для меня и для других, потому что туда приходят в основном те, кто мыслит примерно одинаково. Часто читатели делятся своими проблемами, но бывает, что делятся и шутками, и весельем. Если не считать токсичных людей: они хотят только вылить свою агрессию.

— Можете вспомнить, какие самые жаркие споры были в вашем блоге?

— Во-первых, грудное и не грудное вскармливание. Не хочу больше эту тему трогать, потому что это физиологично. Все, что физиологично, я зачастую не трогаю. Еще, конечно же, разгораются дискуссии о прививках, если я каким-то образом эту тему затронула.

Дальше — секс-образование. Тут обычно споры о том, стоит ли называть половые органы их физиологичными названиями: например, использовать слово «вульва» или все-таки лучше «пися», как обычно говорят мамы. И можно ли употреблять слово «пенис» или это вульгарно и сексуализировано.

Ну и самый кошмар происходит, когда я выкладываю что-нибудь про свою ошибку: например, если я накричала на ребенка или как-то жестко обозначила границы. Люди, наверное, часто видят во мне своих матерей и поэтому пишут: «А дальше вы ей скажете, мол, живи сама и тогда будешь решать». Хотя я ничего такого не говорила, но люди так проецируют свой опыт.

Еще есть те, кого мы называем «белое пальто». Они все делают правильно и вот так бы не поступили.

Есть болезненные темы, в которых мне кажется, что я абсолютно права, но вдруг оказывается, что ошибаюсь. Например, потому, что не знала какого-то исторического контекста или альтернативной точки зрения. И когда я узнаю об этом, чувствую себя нехорошо и расстраиваюсь. Думаю: «Ага, как же я могла такое заявить, не копнув в глубину?»

— То есть бывали случаи, когда какой-то спор в блоге повлиял на вашу точку зрения?

— Конечно. Я считаю, что мои подписчики — глубоко образованные и очень интеллигентные люди. Я очень много узнаю от них нового. Иногда думаю: «Боже мой, зачем же меня читают, они ведь знают больше меня».

Буквально недавно был такой случай: я живу в Амстердаме и рассказала в блоге, что здесь не переводят мультики на нидерландский язык. А оказалось, что переводят, просто я случайно каждый раз покупала билеты на английскую версию, хотя могла выбрать другую. И таких ситуаций очень много.

В сфере психологии я более-менее ориентируюсь, и по этой теме меня, скорее всего, не удивить. Но в том, где я не специалист, могу ошибаться. И тогда буду копать в эту сторону, узнавать новое и делиться.

— Какой самый ценный урок родительства вы извлекли для себя?

— Что нужно извиняться перед детьми, выражать сожаление, если что-то не так сделал. Допустим, вы подумали: «Зачем я сейчас это сказала? Это было неправильно». Значит, стоит произнести это вслух. Не только для себя это осмыслить и поскорее предложить ребенку шоколадку или мультик, чтобы загладить свою вину, а сказать ему: «Я была не права».

Для ребенка очень важно знать, что его чувства и то, что ему сейчас было плохо, — это обосновано, что он это не выдумал и мама действительно его обидела или папа расстроил. Иногда родителям кажется, что, когда они признают свою ошибку, теряют авторитет. Но на самом деле так мы сближаемся со своими детьми, и им от этого становится легче жить.