«Жгучая любовь к малой родине»: я развиваю музей самого малочисленного народа Ленобласти

В России всего 105 вожан — представителей одного из самых малочисленных народов страны и самого малочисленного на Северо-Западе.

Я сама вожанка и вместе с единомышленниками развиваю Музей водской культуры в деревне Лужицы в Кингисеппском районе Ленобласти, где живет больше всего представителей нашего народа. Мы сохраняем и популяризируем водские традиции: восстанавливаем историю, проводим праздники и языковые курсы. Для Т—Ж расскажу, каких еще успехов удалось добиться, почему я этим занимаюсь и чем уникален мой народ.

Кто помогает

Эта статья — часть программы поддержки благотворителей Т—Ж «Кто помогает». В рамках программы мы выбираем темы в сфере благотворительности и публикуем истории о работе фондов, жизни их подопечных и значимых социальных проектах.

В январе и феврале рассказываем о культуре и искусстве. Почитать все материалы о тех, кому нужна помощь, и тех, кто ее оказывает, можно в потоке «Кто помогает».

Детство

Я родилась в старинной деревне Лужицы. Как и многие семьи в наших краях, моя была связана с рыболовецким промыслом. Бабушка была рыбачкой, отец — шофером в автотранспортном предприятии, которое доставляло готовую продукцию с рыбокомбината. Мама в молодости работала кассиром-счетоводом в рыболовецком колхозе, а после стала заведовать деревенским клубом.

Конечно, в детстве я и две моих старших сестры не задумывались о том, что мы — представители древнейшего этноса. И только сейчас я понимаю, что все было пронизано традициями, которые тогда казались нам нормой. Например, мы ходили лечиться к бабушкам-знахаркам. Каждая исцеляла свою болезнь: кто-то ушибы, кто-то бородавки, кто-то — глазные болезни. Когда дети в Лужицах болели, они ходили с заговоренными красными ниточками из шерсти на руке.

В семье с нами разговаривали на русском языке, а между собой взрослые общались на водском. Через их разговоры мы тоже освоили язык. Помню, как была удивлена бабушка, когда по моим глазам догадалась, что я все понимаю.

Уже во взрослом возрасте я осознала, почему нас не учили языку. В 1930-е годы по всей стране прокатились репрессии и депортации. Пострадали и вожане. Многих хороших хозяев, работящих и непьющих, расстреляли и похоронили на Левашовской пустоши . Почти каждую ночь люди ждали, что сегодня придут за ними.

Репрессии коснулись и моей семьи. Я благодарна мудрому деду Семену, который не стал держаться за богатство и дом. Когда его предупредили, что этой ночью настанет его черед, он развез детей по родственникам в округе, а сам с женой и одним чемоданчиком ушел в Великий Новгород. Только спустя время дед смог вернуться в родные места.

Поэтому у старшего поколения остался страх за свой народ. На водском языке было принято говорить «саламитта» — «тихонечко». В анкетах при поступлении в вуз и при трудоустройстве в графе «национальность» часто указывали «русский».

Бабушка не раз говорила мне: «Мы все русские, и ты русская».

В 1981 году я поступила в Ленинградский институт водного транспорта на инженера-механика. После меня распределили на Тосненский ремонтно-механический завод. В 1990 году предприятие закрылось, и я пошла на военную службу.

В 2002 году стала работать в системе МЧС: занималась обеспечением пожарной безопасности в петербургском «Эрмитаже». В 2012 вышла на пенсию по выслуге лет в звании подполковника и вместе с мужем решила вернуться в Лужицы.

Создание музея

Вожане — один из самых древних народов России: они жили на Руси уже в 7—8 веках. Это самый высокий народ из финно-угорской группы, а еще — самый белокурый и голубоглазый в мире.

Мы трудолюбивые и упорные, а характер у нас сложный и противоречивый. Например, вожане одновременно закрытые и открытые: в старых водских домах нет забора, но если человек зашел без приглашения, то перешагивать за первую балку на потолке и садиться ему не положено.

Вожане православные, но в наших традициях сохранились элементы язычества. Например, на кладбище в Лужицах есть поминальная сосна. В Родительские субботы и на годовщины люди обязательно приходят туда и оставляют в дупле свои приношения.

Еще у нас богатая мифология. Так, у каждой вожанки есть помощник-дракон Леммюс. Он вылупляется из большого яйца черного петуха и приносит добро хозяйке в черпачке на хвосте. Та дракона любит, кормит и поит молоком, но через три года должна от него избавиться, иначе он вырастет и сожжет дом. Леммюс не горит в огне и не тонет в воде, поэтому нужно дать ему невыполнимое задание — сплести веревку из морского песка. От этого дракончик рассыпается в прах.

Еще одна яркая национальная черта вожан — жгучая любовь к малой родине. Мы жили и живем в этих краях сотни веков, несмотря на войны, репрессии и депортации. Одна вожанка после войны была вынуждена уехать в Эстонию, прожила там девять лет и сильно тосковала. Однажды утром проснулась и сказала семье: «Возвращаемся в Лужицы! Мне там каждая травиночка улыбается!»

Только благодаря этому наш этнос вообще сохранился. Вожан изначально было мало: по переписи населения 19 века — всего лишь около пяти тысяч человек. Долгое время народ даже не признавали официально: нас приписывали то к эстонцам, то к финнам, то к ижорам. Только в 2008 году вожане получили статус малочисленного коренного народа Северо-Запада России.

Своя письменность у нас тоже появилась совсем недавно — в 2001 году: российские и эстонские лингвисты создали алфавит на основе латиницы. До этого наш язык был только устным. Когда я была маленькой, многие говорили на водском языке, а сейчас говорящих мало — шесть-восемь человек, и все они пожилые.

Лужицы — очень древняя деревня: первые упоминания о ней датируются 1500 годом. В 2000 она отметила 500-летний юбилей. Праздник организовала Татьяна Викторовна Ефимова — она родилась на другом краю Ленобласти, вышла замуж за вожанина и была так поражена нашей культурой, что стала заниматься ее сохранением.

С тех пор ежегодно отмечаем День деревни Лужицы, или Лужицкую складчину. На праздник приезжали вожане из других регионов и стран: Эстонии, Испании и Швеции. Все надевали традиционные костюмы, накрывали столы и сидели за ними родами. Также выступали танцевальные и музыкальные коллективы — местные и других финно-угорских народов.

В том же 2000 году Татьяна Викторовна открыла Музей водской культуры. Первый сгорел в 2001 — говорят, его подожгли, потому что местные жители протестовали против вырубки леса. Вторую экспозицию уничтожил еще один пожар в 2006 году. Позднее Татьяна Викторовна вернулась в свою деревню.

В 2007 году в Лужицах прошли общественные слушания по поводу строительства морского терминала «Портэнерго» компанией «Сибур» рядом с деревней. Жители попросили о новом музее — и в холдинге согласились на это.

Здание возвели по образцу типичной водской усадьбы — с каменным двором для скота и трехчастной структурой. В доме традиционно было три отдельных сруба: зимняя и летняя половины и широкий коридор между ними.

Я включилась уже на этом этапе: брала отпуск на службе и приезжала в Лужицы, чтобы показать архитекторам традиционный дом в соседней деревне. По его образцу и построили музей. Курировать его было некому, и я решила взять это на себя.

13 октября 2012 года я переехала в Лужицы, а на следующий день в музее уже снимали фильм «Водь. Нас мало, но мы есть!» режиссера Нины Серебряковой о нашем народе. Уже 19 января 2013 года мы с вожанами отмечали в музее праздник Верессе — Крещение Господне. За столом сидели в валенках, потому что был несусветный холод. Зато музей потихоньку начал жить.

Работа музея

Почти вся коллекция первых двух музеев сгорела: спасти удалось лишь то, что стояло при входе, например кадку для приданого. Его наши предки специально хранили так, а не в сундуке, чтобы легко было выкатить из огня. Людям в деревне было сложно пережить два пожара, и не все хотели воссоздавать музей еще раз — просили не ворошить прошлое и неохотно делились вещами.

Основой экспозиции стали предметы из моего дома и дома мужа. Так, я отдала в музей старинную детскую кроватку, стол и стулья бабушки и шкаф — первую покупку своих родителей. Потом многое приобретала в интернете или с рук. Люди тоже чем-то делились: например, музею передали много подзоров , вышивок и вязаных изделий.

Самый дорогой мне экспонат — полутораметровый плотницкий струг , который я нашла в заброшенном доме десять лет назад. В 2022 году мы циклевали полы в музее. Крупные предметы мы не убирали, а просто накрывали, но на них все равно осела древесная пыль. Она высветила на черном струге родовую метку моей семьи по материнской линии — такие вожане ставили на вещах для обозначения их принадлежности. Я была очень удивлена и счастлива обнаружить еще один предмет с меткой моего рода — до этого у меня был только латунный безмен .

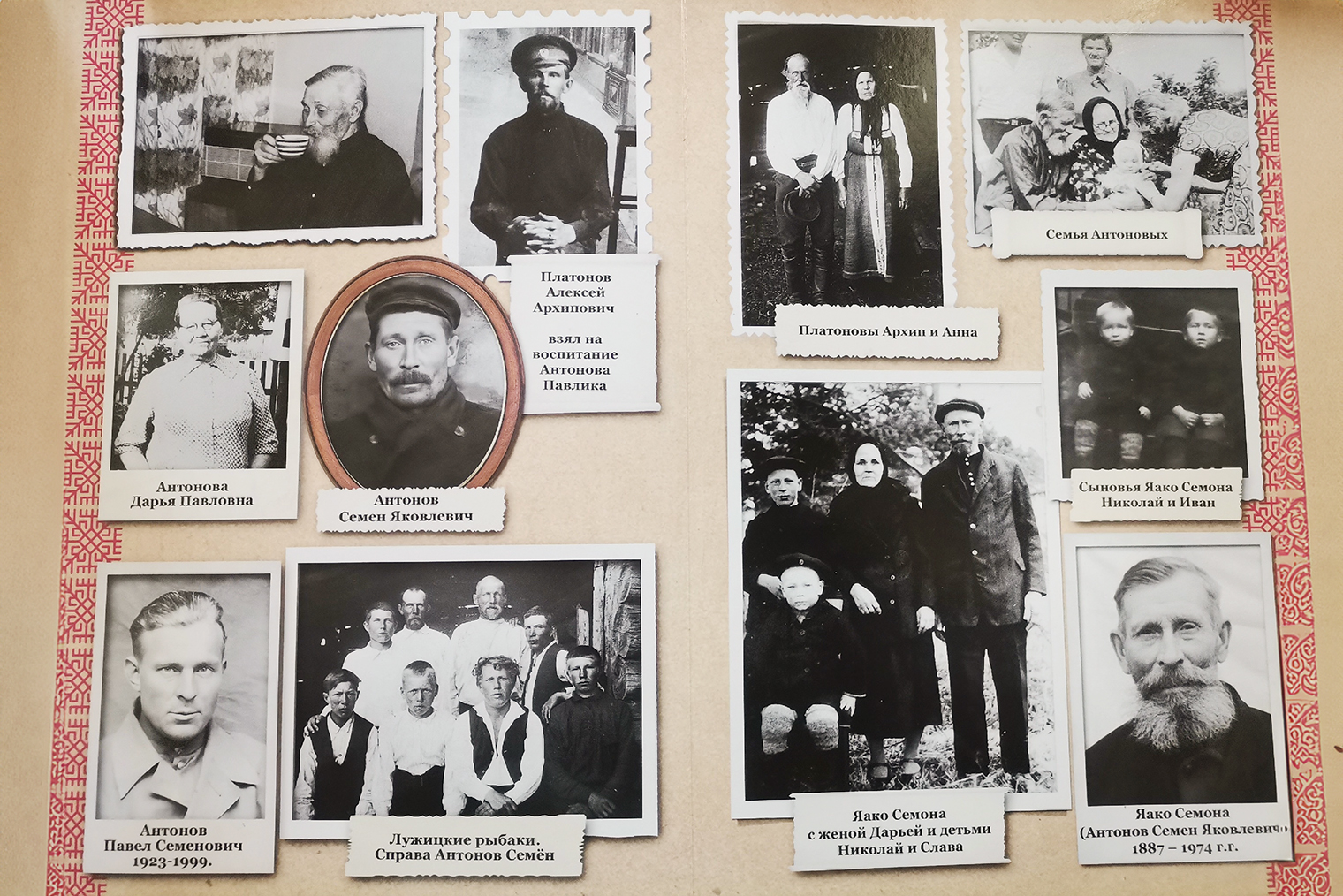

Также мы собрали печатный и электронный каталог фотографий из личных архивов — портреты, виды деревень, промыслы. Есть даже оригиналы кадров, сделанных в 1920-х годах. Они сохранились чудом: когда людей депортировали, они брали с собой самое ценное — снимки.

Отдельная стена в музее посвящена роли вожан в Великой Отечественной войне, на которой собрано около 35 портретов и биографий. Это не все участники боевых действий, а лишь те, о ком мне удалось найти сведения в архивах и интернете, это тяжелый и кропотливый труд. Среди вожан есть даже кавалер двух орденов Славы.

В 2018 музей стал структурным подразделением государственного досугового центра «Усть-Луга». Нам стала помогать администрация Кингисеппского муниципального района, а также комитет по муниципальному самоуправлению Ленобласти. А я по-прежнему возглавляю музей и провожу по нему экскурсии — это моя работа.

Музей открыт для туристов во вторник, четверг и субботу с 11:00 до 14:00, но перед приездом лучше позвонить. Посещение бесплатное, экскурсия длится около часа. Я рассказываю об устройстве дома, промыслах и традициях вожан и наших отличиях от других народов.

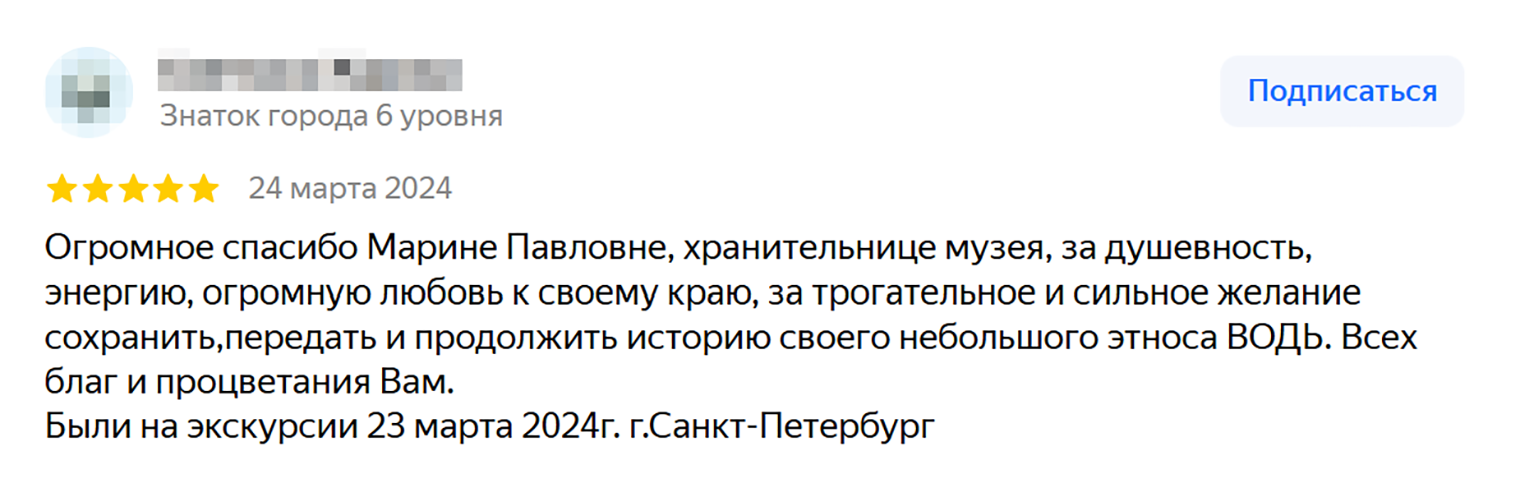

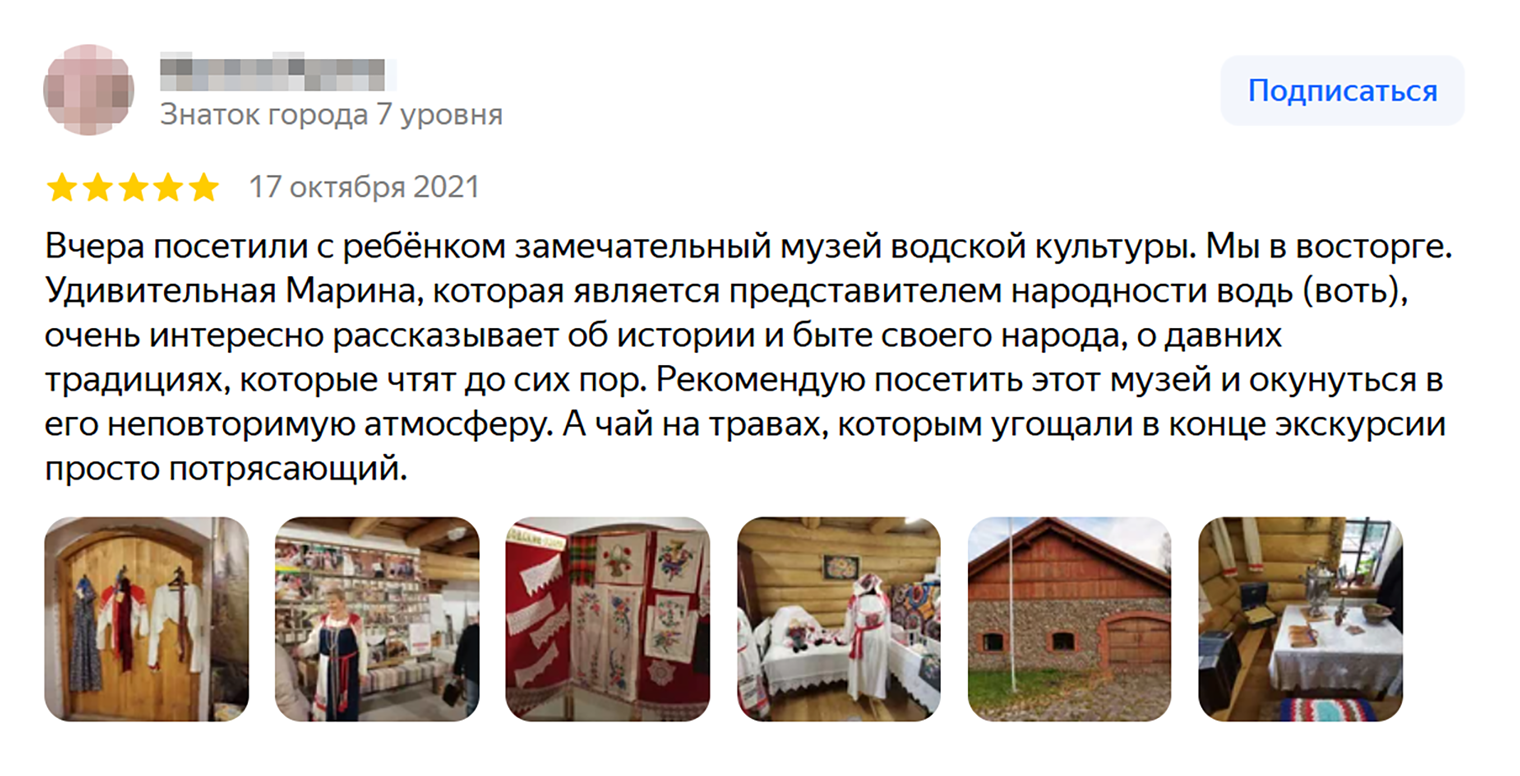

Добраться до музея из Петербурга без личного транспорта сложно: нужно ехать сначала на электричке, потом на автобусе — на дорогу уходит полдня. Поэтому туристов у нас немного. К тому же я не даю никакой рекламы, потому что наш музей — в первую очередь, культурный центр для самих вожан и жителей деревни Лужицы. Обычно приезжают по рекомендациям или отзывам в интернете — они у нашего музея очень хорошие.

Я стремлюсь к тому, чтобы музей был в первую очередь не туристическим объектом, а центром водской культуры и работы с местным населением. Уже десять лет каждый четверг у нас проходят уроки языка. По вторникам моя помощница обучает вязанию варежек с национальными орнаментами.

Летом мы устраиваем курсы для детей, которые приезжают к бабушкам на каникулы. На них изучают фольклор и язык. Также проводим мастер-классы по запросу местных жителей — например, недавно приезжий художник учил рисовать акриловыми красками на холсте.

Мы обязательно вместе празднуем дни рождения: накрываем стол с традиционными блюдами, чествуем именинника, дарим подарок и поем водскую песню. Продолжаем отмечать Лужскую складчину — теперь она называется Днем води. До пандемии к нам приезжали целые автобусы туристов, и в торжествах участвовали до 500 гостей. Сейчас делаем мероприятия камерными — без анонса и с плавающей датой, чтобы никто не знал.

Приглашаем только близких друзей, не больше ста человек. Считаю, что это внутренний деревенский праздник, который в первую очередь должен объединять людей и нравиться самим жителям и их родным.

Результаты и планы

У меня огромная ответственность перед односельчанами. В Лужицах я продолжатель рода и окружена людьми, которые знают меня с детства. Когда стоишь на своей земле, а из окон видно кладбище, где покоятся все поколения твоих предков, нельзя идти на компромиссы с совестью.

Односельчане ценят мою работу: понимают, что благодаря музею держится деревня. Я тоже очень дорожу их поддержкой и научилась быть толерантной. Сначала казалось, что все обязательно должны «заболеть» идеей сохранения нашей уникальной культуры. Но сейчас понимаю: у людей своя жизнь, и не каждому это интересно. Не осуждаю тех, кто не знает языка и не готов его учить, ведь это большой труд.

В 2018 году я подала заявку на конкурс «Лучшие в туризме в Ленинградской области» в номинации для экскурсоводов. Была поражена, когда меня пригласили на церемонию награждения. Победителя объявляли губернаторы Ленинградской области и Петербурга — Александр Дрозденко и Александр Беглов. Первый спросил второго, где живет лучший экскурсовод области, и тот ответил: «В деревне Лужицы».

Это было нечто, просто фейерверк эмоций!

С тех пор я получила еще несколько наград. В 2020 году стала лауреатом премии «Гордость нации» , в 2022 — победителем конкурса «Золотые имена народов России» , а в 2024 — финалисткой премии «Женщины России» в номинации «Культурное наследие».

Одна из моих целей — добиться установки в Лужицах памятника вожанке-рыбачке. Во время Великой Отечественной войны вожанки спасли от голода население всего южного берега Финского залива. Мужчины были репрессированы или ушли на фронт, а женщины и девочки с 13 лет по три месяца жили прямо на льду залива в специальных будочках и с утра до вечера удили рыбу.

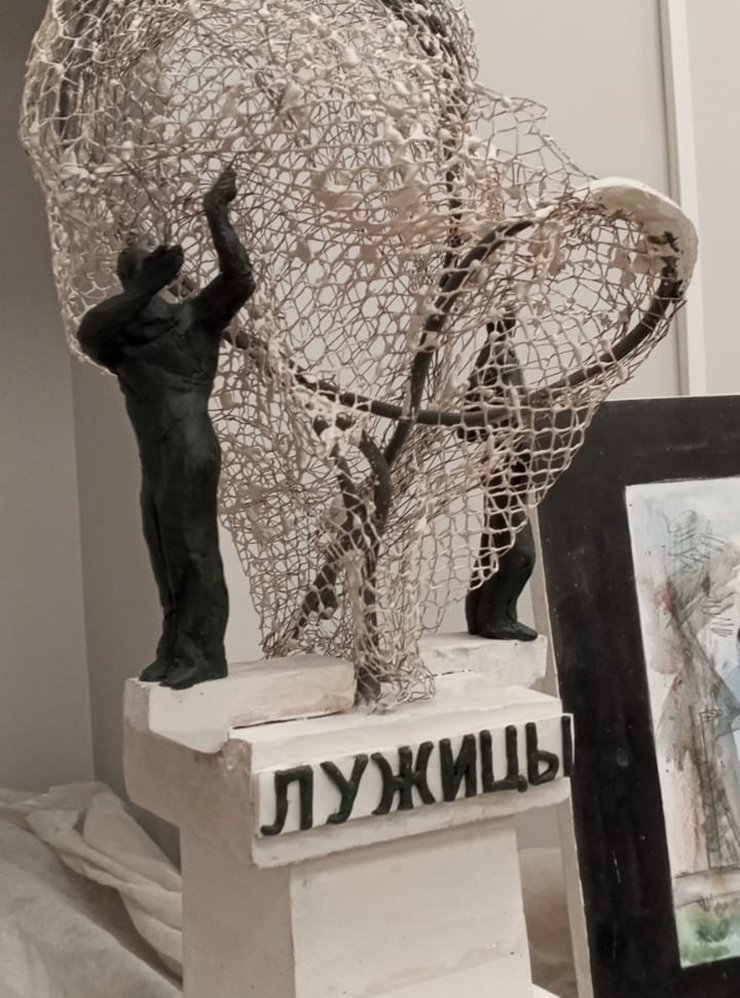

Мне удалось наладить сотрудничество с Санкт-Петербургской художественно-промышленной академией имени Штиглица. К нам уже приезжали студенты-четверокурсники и сделали шесть миниатюрных макетов памятника. Мы планируем их выкупить, а в будущем надеемся договориться о полноценном памятнике. Летом 2025 года ждем старшекурсников на недельную практику в Лужицах.

Россия — многонациональная страна, в этом ее изюм — фишка. Каждый народ вносит лепту в ее богатую культуру. Вожан становится все меньше и меньше — и не дай бог наступит момент, когда не останется ни одного носителя языка.

Если мы позволим исчезнуть одному из древнейших этносов — и не в средневековые времена, а прямо сейчас, — будет безумно жаль. И не столько самих вожан, сколько Россию, которая потеряет такой удивительный народ. Поэтому я делаю все возможное, чтобы сохранить наш этнос и язык. Ощущаю свое предназначение в объединении людей и формировании общины.